4月17日,陈勇收到医院退回的近二十万医药费。2个月前,武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部通知他,妻子翁秋秋被核增为新冠确诊人员。

距离妻子过世,已经将近4个月。陈勇悔恨自己无力支付她的治疗所费,也曾困顿于她的死因,病势凶猛,“肺全白了”,不像是寻常肺炎却又说不上来是什么。

翁秋秋是在1月初被感染的,那时新冠病毒正在悄无声息地蔓延,人们还没有察觉到它的危险。

辗转黄冈的几家医院后,32岁的翁秋秋被送入武汉求医。短短12天,她经历了头痛咳嗽、呼吸困难直至病危。

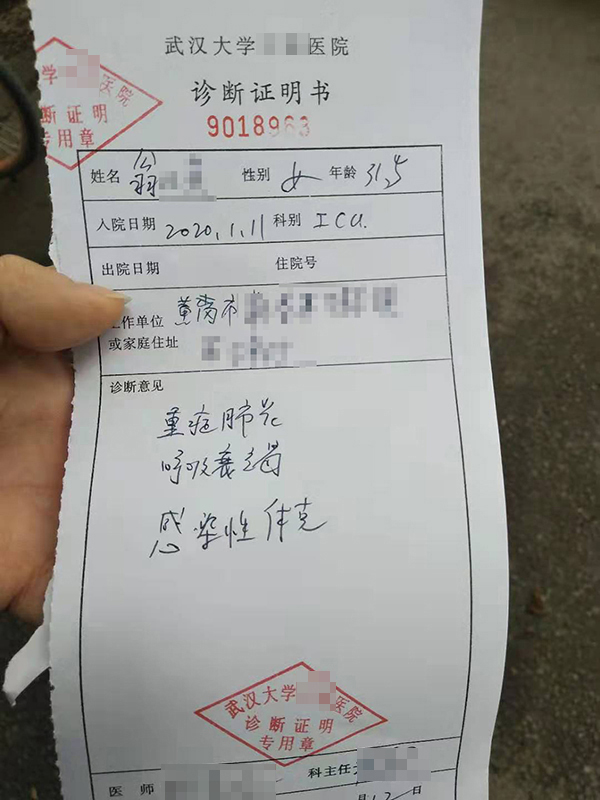

陈勇花光了借来的近20万医药费,1月21日中午,他签下了放弃治疗的同意书。1个小时后,翁秋秋过世。诊断证明上写着:感染性休克、呼吸循环衰竭、重症肺炎。

翁秋秋的诊断证明书本文图片均为受访者提供

此前不久,陈勇才得知翁秋秋怀孕的消息,从喜悦到绝望,切换的太快。

武汉大学中南医院的一位医生为翁秋秋感到惋惜,他告诉澎湃新闻,那时接诊的大量病人都无法做核酸检测,只是以疑似病例上报。

翁秋秋成了新冠肺炎确诊名单之外的人。她死后的第二天,1月22日,财政部、医保局联合发布通知,要求各地医保及财政部门确保确诊新冠病毒感染肺炎患者不因费用问题影响就医,收治医院不因支付政策影响救治。

2月4日,国家卫健委发布《新型冠状病毒感染的肺炎的诊疗方案(试行第五版)》,将“疑似病例具有肺炎影像学特征者”作为湖北省临床诊断病例标准,不再完全依赖核酸检测结果。

医护人员在分析患者胸片。澎湃新闻记者 郑朝渊 图。图文无关。

武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部工作人员向澎湃新闻解释,在告知陈勇确诊消息的那天前后,他们还核查了许多临床诊断的患者,将他们纳入确诊病例。

4月17日,武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部发布通报称,已经成立涉疫大数据与流行病学调查组,线下、线上调查统计,采集信息,排查核对,截止4月16日24时,确诊病例核增325例,累计确诊病例数订正为50333例;确诊病例的死亡病例核增1290例,累计确诊死亡数订正为3869例。

两天前的清早,陈勇5岁的女儿醒来,突然哭着喊“要妈妈”。

陈勇抱着女儿掉泪,他不知道怎么跟她解释,每次提到妻子,他就变得沉默寡言。

以下为陈勇的口述:

【一】

2012年的冬天,我和妻子经人介绍相识。

她出生于1988年,比我小两岁,性格开朗,跟谁都聊得来,我性格则有点内向。我们属于同一个镇,她家在镇政府边上,我家靠近蕲春县城,两家相聚七八公里远。她家里条件比我家好。我们刚在一起时,她爸爸不同意,后来不知道怎么被她说服了。

2013年5月4日,我们领了结婚证,半个月后,在家里办了酒席。

结婚前,妻子上过中专,在我们县城做裁缝;我初中没毕业就跟着人学做乳胶漆,后来在外面打工,之后帮人搞装修。

她嫁过来后,跟我父母住在一起,从来没有发生过不愉快。她是那种会过日子的女人,我们结婚后,她在村里开了一家窗帘店,我不时到周边帮人搞装修,每次发工资都把钱交给她。农村的生意不好做,我们收入不高,但对生活的要求也都不高,就希望平平安安过日子。

婚后一年多,女儿出生了。

之后,她更多操心家里的事,女儿学校开家长会,家里买什么东西……她是那种想法比较多的人,喜欢网上淘宝,给女儿买玩具,或者添一些生活用品。

我们平时很少吵架,只有一次还是两次,因为我脾气不太好,说话又大声,拌了几句嘴,但很快就和好了。

一直到去年夏天,我们入股3万多块钱,跟人合伙做生意,来黄冈市开了一家门窗店。

我们租了一间房子,一室一厅,每个月租金500块钱,女儿在旁边的一所幼儿园上大班。妻子一边带小孩,一遍帮忙跑业务,我主要负责送货,有时候也跑业务。

刚起步,我们每个月三千多块钱工资,生活勉勉强强。

妻子平时很少生病。1月10日凌晨3点多,她突然头痛、喉咙痛,发烧38度多。她半夜把我叫醒,说不舒服,想去医院。我们起床,穿好衣服,把女儿也叫醒,之后骑电动车去了医院。

很快,我们到了黄冈市中医院,医生说要白天才能吊水,当时拿了一点感冒药,回家的路上下起雨来。回家后,妻子一直咳嗽,我们都没有睡着。

等到天亮后,我们又开始跑医院。

因为妻子怀孕,医院不敢接收,我们从这家医院跑到那家医院,又从那家医院跑回这家医院。下午三点多,妻子说很冷,冷得发抖,当时她穿了三四件衣服,脚上是一双毛线鞋子。

下午四五点,我们打车去了黄冈市同济医院,那时妻子已经不能说话了。

我很着急,没有医院愿意接收她,我跟医生吵了起来。之后,我对我妻子说,我们不走了,就在这里看病好不好?她看起来很疲倦,不能说话,只能望着我不停地点头……

一直到当天晚上11点,我们转院到武汉大学中南医院,妻子才真正看上了病。

【二】

在武汉的十一天,我经历了人生最艰难的时光,做出了此生最艰难的决定。

当天晚上,妻子被送进了发热门诊,几个小时后,她又被送去了隔离病房。那天天气很冷,风呼呼地刮着。一个晚上,我在门诊大厅走来走去,没有一点睡意。

第二天早上,医生跟我说妻子病情很重,要修改治疗方案,他们很快给妻子用上了呼吸机。

那几天,我过得迷迷糊糊,几乎都没有睡,一直到1月12日,我坐在凳子上眯了一小会儿。当天,我妈妈到武汉来了,我们才在医院边上一家旅馆开了两间房,每间80块钱一晚,不开空调60块钱。为了省钱,第一天,我们没有开空调,但是太冷了,后来我们就开了空调。

那时候,我每天盼着医生的电话,又害怕接到医生电话。

每天上午10点多,医生会给我打电话,告诉我妻子的病情,之后让我去交医药费。刚开始那几天,医药费很高,有时一天两三万,最高的一天五六万。

我到处借钱,向亲戚、朋友借,后来实在借不到了。1月13日,我在网上发起了筹款,一共筹到了四万多块钱。再后来,我开始欠医院的医药费。

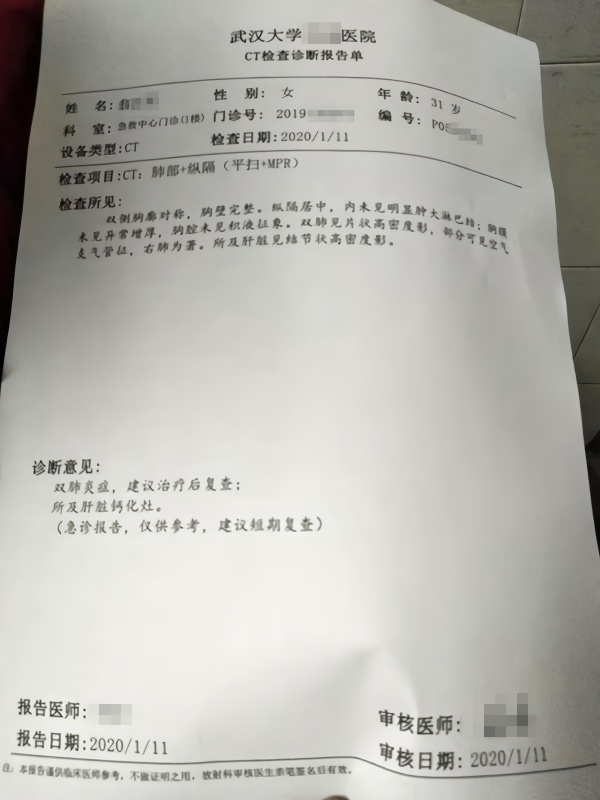

翁秋秋的CT诊断报告单。

给妻子买的东西,只能在重症监护室门口交给医生。偶尔碰到其他病人家属,我会跟对方聊一会儿。有一个黄冈的病人,1月5日转院到中南医院,病情和我妻子差不多,我跟他儿子聊过几回。

我一直很迷糊妻子的病情变化,有的医生说她在好转,又有医生说她病情在加重。

那时候,武汉感染“不明肺炎”的越来越多,金银潭医院成为了定点医院。那几天,我不停地问医生,我妻子是不是感染了“不明肺炎”。对方告诉我说,我妻子是肺炎,检查到她感染了金黄色葡萄球菌,而且双肺变白。

一方面,医生说妻子治愈希望渺茫;另一方面,我又找不到钱给妻子付医药费,很焦虑、纠结。我小时候不肯读书辍学,长大后因此一直后悔,发誓不让自己再做后悔的事。

1月20日晚上,我一直犹豫,一个晚上都没睡。我不想放弃,但实在找不到钱了,我把跟医生的对话发给了我岳父母。1月21日中午,我们经过商量后,最终放弃了对妻子的治疗。

这个决定现在成为了我的心结。

我后来知道,那位跟我妻子一个病房的黄冈病人,1月28日就出院了,出院的前两天,他被确诊为“新冠肺炎”。

【三】

1月22日,我们办完手续,去殡仪馆拿了妻子的骨灰。那是一个木质的骨灰盒,外面用黑色的布包着,花了400多块钱。从武汉回老家的路上,我一路抱着骨灰盒,心里冰凉冰凉的。

当天,我们回到老家,把妻子安葬在离家不远的地方。那一天,岳父母都过来了,他们心里很难受,岳父对我说了难听的话,但我不怪他。我失去了妻子,我女儿失去了妈妈,其实我比他们都难受。

晚上,我看到房间里挂着的结婚照,眼泪止不住地流。

第二天,武汉封城了,很快村里的道路也封了,每天都有人守着,买东西要上报,再由村里的人统一去购买。

“封城”后,武汉市区的一处街景,路上行人和车辆很少。 红星新闻 图

整整一个月,我每天睡不着,大脑痛,心胸痛,每天不知道自己干嘛,浑浑噩噩,也不想说话。

后来,媒体报道后,我收到了一些爱心捐款,有直接打到我账户的,有发微信红包的,还有人帮我打电话到医院去问……我非常感激他们。

清明过后,我回了一趟黄冈。

屋里一片凌乱,落满了灰尘。当时赶着去医院救命,什么都来不及整理。再次看到那些,我觉得更难受了。

我很快办理了退租,把里面的东西搬回了老家,妻子的一些衣服捐送去了偏远地区。

村里的人说,如果我们没有去黄冈,就不会发生这一切,我不知道怎么回答他们。

3月底,我去了蕲春县人民医院做核酸检查,结果为阴性。

前一段时间,我一个朋友叫我去深圳那边干活。我妈希望我不要出去,她担心我状态不好,另外,妻子刚走,她也希望我在家里带女儿。

其实我也没打算出去。我想找个时间去医院办理妻子的离院手续,当面问医生我妻子到底是什么病,是不是新冠肺炎。

我们家是九十年代的老砖房,两层楼,我父母睡在楼上,我跟女儿睡楼下。前几天,女儿跟我说她做了一个梦,梦到了妈妈。我不敢问下去。也不敢回答她。

她开始还问,妈妈什么时候看好病呀,妈妈什么时候回家?我不知道她是不是知道了什么,也不知道怎么说,我想等她长大了,再慢慢告诉她。

(陈勇、翁秋秋为化名) |