新冠病毒仍在世界各地肆虐,而面对这个给人类带来巨大灾难的微小生物,了解它的结构,也就是它长什么样,对控制疫情、研发疫苗和药物来说都至关重要。给它「拍照」是解码其生物结构的重要手段。要给这样一颗小小的、直径100纳米左右的病毒「拍照」,科学家们需要借助庞大的仪器——低温电子显微镜,也就是通常说的冷冻电镜。机器和技术让人类有了窥视病毒的眼睛,而且视力正变得越来越好。

清华大学结构生物学高精尖创新中心研究员李赛就是这样一位给病毒「拍照」的人。2020年3月到6月,李赛和他的团队穿梭在空荡的校园,解析出了新冠病毒的完整结构。2020年9月14日,Cell发表李赛团队与李兰娟院士团队的研究成果——《新冠病毒的分子结构》,这一研究成果为世界各地的科学家了解新冠病毒、研发疫苗提供了「高清信息」。

李赛用于窥视病毒世界的「眼睛」在清华大学生物医学馆地下6层。它们的运行需要绝对排除干扰(地铁线路曾经为之绕行),也需要低温,实验室随处可见「当心低温」的标识。用来拍摄的电镜有4米多高,我们去参观时其中一台正处于半打开的检修状态,宛若庞大的变形金刚。每次小小的病毒被冷冻处理好后就是放进这样的设备中,来回旋转,被从各个不同的角度仔细扫描。

在研究新冠病毒之前,李赛研究病毒已经有十几年时间了。本科和硕士都是物理专业的他因为光学成像的研究领域,机缘巧合进入了病毒的世界。他形容自己是以懵懂的状态进入了当时非常偏门的技术领域,研究起了非常小众的病毒结构。然而,在全球疫情蔓延的情况下,曾经小众的领域成为热门,「迎来柳暗花明」。

《人物》和李赛进行了3个多小时的谈话,他跟我们分享了他眼中的病毒世界、培养一个专家平均需要100万元的冷冻电镜技术,以及破解新冠病毒结构的幕后故事。以下是他的自述。

文|钱衍

编辑|沈时

图|受访者供图

1

当时我在做这个课题的时候,还挺自信的,我觉得我拿到样品可能比竞争对手更早。

我的竞争者实际上是两个团队。一个是在英国的剑桥,一个是在德国的海德堡,跟我一样,也是做电镜为主。这两个团队特别强大。我跟李兰娟合作,他们的合作者也是做传染病或者是病毒的专家,各自是德意志传染病中心主任,以及海德堡病毒研究所所长这样的顶尖病毒学家,强强联合,而且他们在之前已经合作过很多年了,有非常强的默契。

因为我长期在英国工作,也经常引进这些病毒,知道在欧洲办这些paperwork实际上是可能更加的官僚化,他们效率就是那样子。我当时还想,我拿到样品可能比他们更早。没想到后来等到大家工作都发表了之后,同行交流的过程中,我才知道他们拿到样品比我们还早。

实际上在我做这项工作之前,我的感知,虽然可能不太严谨,是国内或者清华对于灭活病毒拿出三级实验室这件事情,它的安全性到底怎么样是不知道的,也不知道灭活的定义是什么。会有人说,一万个病毒里面,会不会有一颗是活的呀,如果一颗是活的会怎么样这些。我非常能理解,因为那时候没人知道灭活病毒是什么样的,但是现在大家都知道了:你打给人群的疫苗就是灭活病毒,它既然能够输入你的血液里面,说明它是很安全的。但是那个时候不一样,那时候可能在清华都没有人做这样的(事情),申请这样的实验以前可能是没有先例的。那么我也可以理解说在首都,一个这么重要的高校,如果真的出现了安全事故,那会牵动多少人,不(只)是我的问题了,可能是校长都要担责任。那么你要说服这些人,他们中的很多可能不是病毒学的专家,甚至不是生命科学的专家,你要去说服他们,这个事情是需要花很多的时间的。我从1月份就找到了李兰娟合作,实际上3月病毒才到清华。

当时我一直在北京,学校里面特别空空荡荡的。我拍了不少学校里面空空荡荡的照片,偶尔也去外面走一走,看到街道上特别的寂静,只有那个空空荡荡的公交车在来来往往。地铁上也是人非常少,我还去了一趟天安门广场,也是人非常少,广场上的警察他们也都戴口罩,感觉很特别,从来没见过这样的场景。

2020年1月27日,原本24小时忙碌的办公楼内

最早期做这件事情的时候,一切都是自己摸索,也不知道自己能不能做下来。但是我还是一直在坚持,因为我在英国做了这么长时间的灭活病毒,我知道是安全的。

哪怕我们不知道会不会批准这样的实验,但是我们也要做一些实验室的准备工作。比如说我快速冷冻样品的装置,那个装置以前在我的二级实验室里面是没有的,我们找(学校的)电镜平台要了一台,那个装置也挺大的,他们非常慷慨地就把那个设备给我了。因为这些东西都要在二级实验室里面做,这是我跟他们的约定,这些东西得弄到我们的实验室里面去。当时我们的二级实验室很小,可能就13平米,要在那么小的空间里面做这么多实验,放这么多仪器确实也是一个挑战,我们在里面做了不少这样的准备工作。

3月底(获)批了以后,我们立即就从中检院把样品领回来,做这些提纯啊、制样啊这样的工作。第一批这些样品不好,因为放在冰箱里面时间太久了,深度冷冻到零下80度了,再解冻,过程中间病毒损坏了。

后来又要了第二批,李兰娟当时在病毒的分离和培养上,我觉得确实是国内顶尖的。他们提供的病毒样品特别好。我从来没见过这么好的病毒,那一刻开心坏了:做这一行多年,从未见过复制得这么厉害的病毒,满屏幕都是哦。而且病毒形态也特别完整。那一刻非常难忘,因为过去的项目经验立即告诉我:这个项目会飞得很高(this project will fly really high)。

我当时把表面解出来可能是5月底左右。那时候我过于自信了,我不觉得我的竞争者们能够比我快,所以就说干脆把体内的也解了。但是体内的东西实在是太难解了。你可以看到这些小球里面有一颗一颗这样的小珠子,但是它们的信号实在太模糊了。毕竟这个东西有一定的厚度,导致它成像的信号又不太好。但是凭我的经验,虽然这个很难,但也不是说做不出来的,我起码能够得到一个比较粗糙的形态吧。然后我就开始自己上手做,在里面去找这样的蛋白的信号,做各种各样计算上的尝试。这个可能占了计算周期一半的时间。

从电镜照片到病毒结构是一个漫长而艰辛的过程,计算结构期间,我每周工作超过100小时。不过当完整的病毒被重构出来、以100万倍放大的形式清晰呈现在眼前的那一刻,我觉得整个世界安静下来,只有我和面前的这个生物,而此前还没有人这么清晰地和它面对面。这种感觉就像爬上了高山,站在山顶俯瞰景色,安静、孤独、有些疲倦,但是值得。

6月底的时候,我非常清晰地记得有四天,这两个竞争者的工作就在这四天就陆续出现了,挂出了预印本。

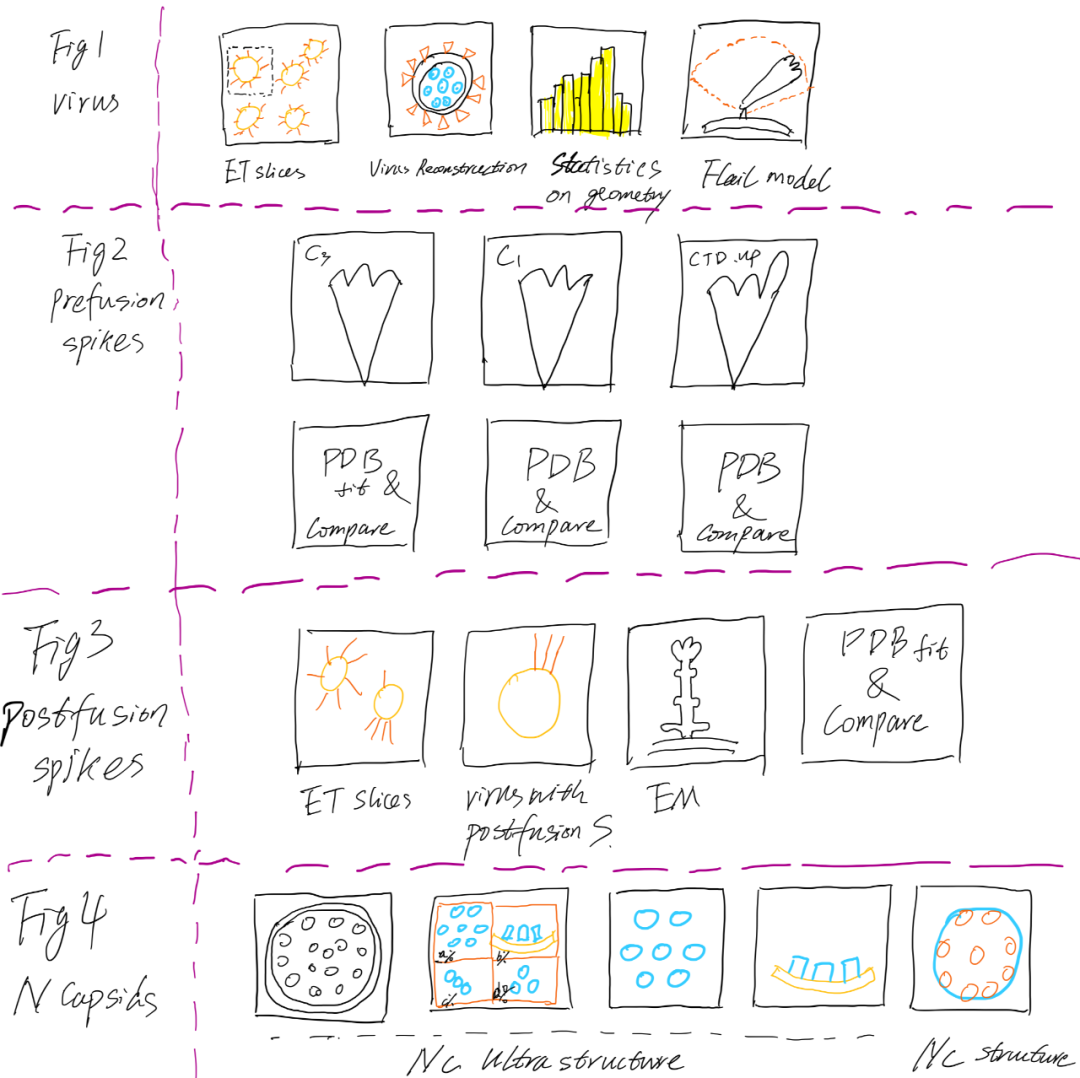

那时候我们所有的结构计算都已经结束了,所有的结论也都有了,在做图了。我还做了这样的一个草图,(这是)我写文章的一个习惯。把所有结构做完了之后,我就开始构思,那么这么多结构如何把它们串在一块,如何把它们用一个很强的逻辑讲一个故事。

李赛的手绘论文图示

当时我很感激颜宁,还有王宏伟,我们院长,在那个时候不断地鼓励我也好,鞭策我也好,帮助我做成一个不敢想象的事情,就是三天之内能把稿子写出来。

我以前从来没想过(这)会是一件可能的事情。我总觉得写稿是,你可能要花三个月时间精打细磨的,再找一些同行看一看,给你一点建议,然后再把它改一改,大工作量的写半年都有可能。你要是三天之内把这样的工作写出来,真的是,我从来没有这样的经验。

颜宁给我打了电话,确实给我鼓励特别大。她给我一条非常重要的经验,说你只要这个结果好,文字都是次要的。你只要写得逻辑清晰就行了,不要用那么多特别漂亮的辞藻,或者特别一些什么样的包装去讲这个故事,你只要把逻辑写清楚、把图做好就可以了。这些确实是她跟这些顶尖刊物多年打交道的经验,对我很有鼓励。我确实在三天之内就把它写出来了。那三天每天喝很多咖啡,困了就沙发上躺一会儿,基本上晚上也不睡觉,整个人当时都处于很亢奋的一种状态,我也不想吃饭,基本上也不怎么吃饭。

正好当时我投《细胞》杂志,也是得到我在海外的一个很重要的一个同事的帮助,我非常感激他。他是法国科学院院士,也是在结构病毒学界最顶尖的专家了。当时我把这个稿子发给他看,是他指点我说要投《细胞》杂志,他知道《细胞》杂志非常地渴望有一篇这样的稿子。那三家杂志实际上都要抢这些稿子,但是如果没有他的指点,我可能会投到Nature去,然后可能另外一家也投Nature去,那这时候Nature就二选一了。它就是赢家了,可以去选择它想要哪一篇,我的不确定就高了。我在海外的这个同行确实帮助了我,这个东西都不是一蹴而就,也是我多年以前帮助了他很多,比如他有些问题我帮他用电镜解决了,然后我们积累了信任。

做出了(新冠病毒的)内部结构,也是我虽然比他们落后了十天投稿,细胞杂志能够顺利让我刊登了的主要原因(编者注:另外两位竞争者只做了新冠病毒的外部结构)。因为无论是编辑也好,还是后面的两个审稿人也好,他们的建议都是说,这是这篇工作最独一无二的地方。

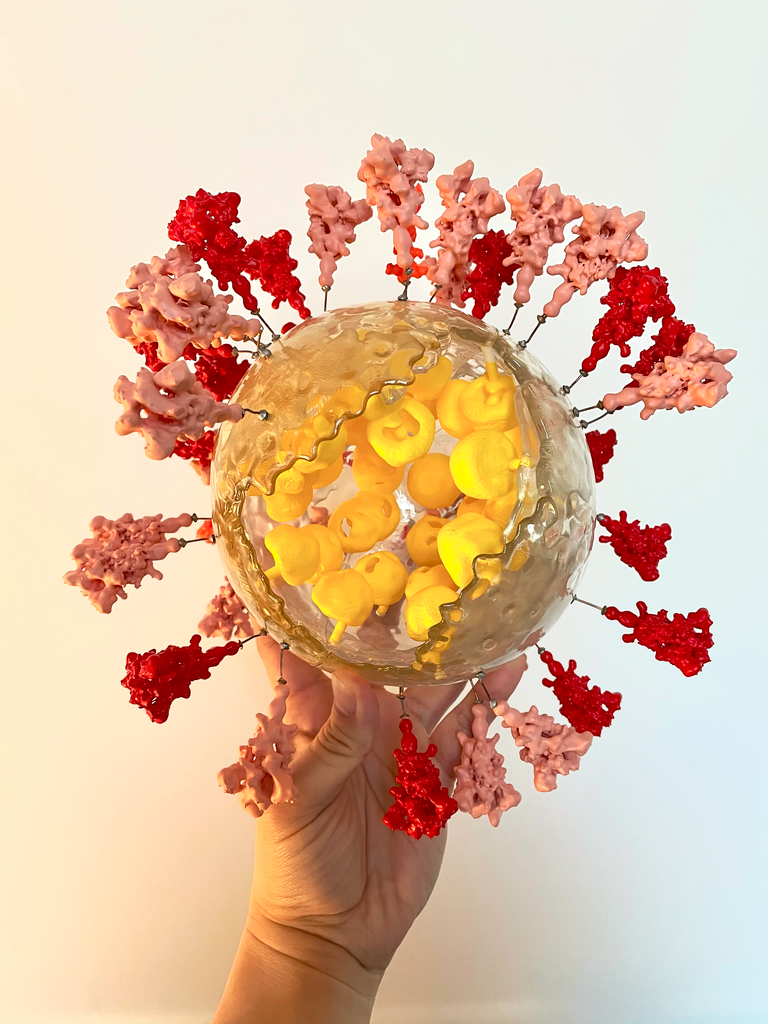

真实新冠病毒200万倍放大的3D打印模型-20厘米直径

2

我自己算了一笔账,把一个生手培训成一个合格的电镜专家或者技术人员,起码要花一百万(元)以上。

比如把样品给冻起来,这个过程听起来简单,但是实际上里面有很多的不可预测性,相关的科研人员可能往往要做一千遍,才能真正得到比较稳定、质量比较好的样品。需要大量的训练,很多废掉。这还不是最奢侈的一步,最奢侈的一步是你把它做好了之后,必须要把它送到电镜里面看一看它,你才知道这个东西做得好不好,但是你看一看它,可能就是一个这样的载网,过程成本平均下来,看一下它,就是一千块钱。

初学者可能做二十个,一个都不好;到非常熟练的人,可能二十个里面能有十几个是好的。这个东西就是要大量地训练,这个训练的过程很漫长,需要很多的钱。

在反复这样的训练之下,人会变得非常的严谨,精益求精。我经常告诫我的学生,你如果对自己要求不高,样品提纯的时候可能就要产生区别了,稍微手抖一下,或者是(把)这个病毒一下冻起来,一下解冻,不很在乎病毒的感受,导致它大量地破损,或者是你的背景很脏,有很多别的蛋白在里面,没有提纯干净,你最后得到的样品就很糟糕。

上电镜出数据的时候,你有可能精神非常集中地去采这些数据,也有可能马马虎虎的,电镜出现各种问题你也不去在乎,比如说光一下没了,或者是光一下变暗了什么也不在乎,结果你采的数据很糟糕。以及,我想决心做得最好,要比如说我要做出500TB的数据,那么另外一个人说,我就想随随便便那么一做,我只要采1TB的数据,数据量大小也会导致你最后的分辨率会有很大的区别。那么很高分辨率是一定需要很大数据量的。

一纳米之间,可能就是十天和一天的工作量的区别,最后得到东西,分辨率多高,就判定了你这个东西做得到底好或者是一般,分辨率高的能达到几个埃(米),1埃(米)相当于十分之一纳米,分辨率差一点可能是两纳米三纳米。但是你背后的工作的态度,事事要抠到底的这种决心和积淀的技术有多么的雄厚,是息息相关的。有可能一纳米之间简直就是天和地的差别,一纳米分辨率差别能够给你带来额外的信息可能是非常不一样的。可能就是因为这个分辨率提高了一纳米,你能够看到特别细致的东西,能够去讲更生动的故事。

我的职业开始转向电镜,是在做博士最后一年的时候。当时我们用原子力显微镜得到了一些结论,我们想用冷冻电镜去做一些验证。我们去找电子显微镜的专家合作,他们发来一些照片,我看了这些照片以后,非常震惊,就是用电镜能够看到这么多的信息。我后来就有意地关注电镜方向。

回顾以前,我相当于是用非常冷门的技术去研究非常冷门的生物问题,这是非常risky(有风险)的研究方向。我其实当时也挺懵懂的,很多巧合吧,一直在坚持,也是(终于)迎来柳暗花明。

(这个行业)重要的一个事件是电镜革命,大概是在2013年到2014年的时候,电镜在它的硬件上和软件上有了一次巨大的提升,导致电镜的分辨率一下从一纳米左右,到了零点几纳米,一个特别高的水平。这个变化导致有大量的结构生物学家涌入到电镜这个领域上来,大家用这个可以看到更加清晰的蛋白的结构。如果你在革命爆发之后,大家看到红利以后,再进到这个领域,实际上已经有点那个(晚了),对吧?不如你在之前的时候就已经有积淀了。

牛津大学粒子成像中心-全球唯二的拥有冷冻电镜的生物安全三级实验室

3

我本科和硕士(学的)是纯物理,去找博士的位置的时候,看到我以前(认识)的博士导师在一个物理学的网站上打出招学生的广告,就去跟他谈了一谈,然后就去做他的博士生。他是用非常技术的一些手段去研究病毒方面的问题。读博之前,我的focus(关注点)在光学上面,光学和成像,自然而然转到病毒上,因为这种特别小的东西用到成像和光学的手段可能比较多。

当时要解决的是流感病毒相关的一些问题。我最开始觉得病毒这么小小的,可能没有什么,因为它表面和体内总共加起来,一般就是三到五种蛋白。流感病毒可能是被研究最多的病毒之一,我在去解决这些问题的时候,不得不去看很多关于流感病毒的文章,在阅读这些文章的过程中间,就越读越深,最后整个把流感病毒相关的重要文章都看完了,终于把这个拼图拼完整了以后,就会觉得特别的有意思。没想到它以这么少的蛋白,能完成那么复杂的各种各样的功能。

其实,你抛给我的第一个生物问题是病毒,我可能就会特别地痴迷这个方面的问题,有可能我做的第一个问题如果是细菌的话,我就会对细菌特别痴迷,很多机缘巧合。

那时候,我们主要的手段还不是电子显微镜,我们是用原子力显微镜。原子力显微镜实际上是一种探针式的显微镜,它不是用光的方式去「看」物体,它是用小的探针,去「摸」那个表面,最后能把这个病毒给「摸」出来它的形状是什么样子。简单来说,就是说,如果我们在一个漆黑的房间里面,想要知道桌上放的是什么样的水果,有可能是香蕉,有可能是苹果,那么唯一能用的方式就是用手去摸它,原子力显微镜是一样的原理。

流感的病毒有很多很多种,实验用的病毒株已经被人类「驯化」了。你可能从流感的病毒株里面,找到一些特别温和的,作为做实验用的。比如说看看它长什么样。流感病毒奇形怪状的,可能一个长条状的,或者是一个葫芦状的,反正它的形态特别多变。它体内有八根螺旋状的蛋白复合物(RNP),每根上面缠了一根核糖核酸(RNA)。

李赛在做极速冷冻病毒实验

有一个很神奇的问题,现在还没有解决。就是说每个病毒,它要从细胞走的时候,要带走它的核酸,然后流感病毒一定要八根不一样的(RNP),从一号到八号,塞到自己的体内,它才算是一个完整的、功能正常的病毒,但是大家解释不了它是如何选择这八根RNP的。

(这)可能是(目前)病毒学里面最热点的问题之一。在流感学里有两派人在争论,有一派人认为流感在带走RNP的时候,是随机的。另外一派人认为,流感病毒没有那么傻,它在挑这八根的时候,是有某种选择机制的。这些问题,我们都希望哪一天能够得到解答。

博士毕业了以后,我回味了一下,(病毒)这么小的体积,它必须要把它自己的这个生物设计尽量地简化,它只能塞进去这么少的核酸,它就只能分离这么少的蛋白,所以它在这个设计上非常地……它要把它所携带的信息简化到极致。

它们(病毒)很聪明。比如说新冠病毒,它能够特别聪明地在细胞里面去干很多坏事,能够去绑架细胞的很多的新陈代谢机制。(也有一些)傻傻的病毒,(但)它们只是传播上有点傻——比如说埃博拉是特别极端的一种案例,它感染的人在一个星期之内就有严重的症状,可能往后过不了几天就死了,死相很惨,就是七孔流血的那种,这样的症状,就很容易给周围的人一个警示,那么这样的病毒必然存活不远。这是四级病毒的一些通病——它们实际上在感染细胞上面也还是挺聪明的。

这个(新冠)病毒很有意思的一点,它们会形成一些工厂,在这个工厂里面,这些病毒来进行自我的复制。那么病毒为什么需要这样的工厂,它是需要有一个保护,能够在里面不被细胞所识别地去复制。因为细胞自己有一些抵御的功能。当细胞检测到,自己的体内突然出现了一种识别不出来的蛋白,或者是核酸,这时候它就会把这个东西给清除掉。所以说,如果病毒就是在细胞质里面,堂而皇之地进行复制的话,那么它无疑也是给自己带来了很多风险。病毒如何克服这个问题?它会去产生这样的病毒工厂。

现在还有很多未解之谜,就是说(病毒工厂)这个东西它可能不是突然就出现在这儿,它是由病毒带来很多的蛋白去生产出来,那么这个整个动态过程是什么样子的,也是没有答案的。

所以说这个病毒虽然小,但是它把在细胞里面的这些事都优化得非常的好。我刚才只是讲了这一个剪影,就是它在里面如何复制它的核酸的,那么在其他的地方,可能也都有非常类似的、非常精妙的设计。

(我研究过拉沙热病毒、汉坦病毒、裂谷热、克里米亚-刚果出血热病毒等)克里米亚刚果是三级病毒,很危险,主要是通过蜱虫传播。有很多病毒是通过虫子传播,在一些卫生条件比较好的国家,可能这样的传播方式已经很难实现了,只有在一些热带的国家和卫生条件不好的国家,存在这样的传播。

我当时有一张照片,是我拿到第一批拉沙病毒进实验室的时候,把大概有十几个管缠在腰上面,就有点像恐怖分子一样,因为那时候也没有篮子,那么多管,我不知道怎么拿,我就把它缠在腰上面,带进实验室。

李赛在牛津大学P3实验室,腰上是灭活拉沙病毒

这是我们的合作者在德国马尔堡大学,他们有世界上最顶尖的四级实验室,他实验室外墙上都画满了埃博拉病毒和马尔堡病毒。马尔堡病毒,实际上就是在马尔堡大学被发现的。

德国的四级实验室,就是以这种航空服的方式,后面有一个管,能够牵到天花板上面,天花板上面有供他们呼吸的空气。要戴两层手套,出去时候还洗澡,必须至少两个人同时工作,不能一个人单独工作。他们在里面工作的时长多久都有规则。这样的实验室非常昂贵,哪怕它不做任何实验,光这个维护,比如说它要保障通风,这些事情可能就已经是一笔不小的开支。

合作者在生物安全四级实验室

4

如果没有(新冠)的话,冠状病毒据我了解,在病毒学研究里面算是一个比较小众的方向。比如我们的王新泉副院长,他就常年坚持冠状病毒跟受体结合的结构的研究,他坚持了应该有十年吧,或者更长。

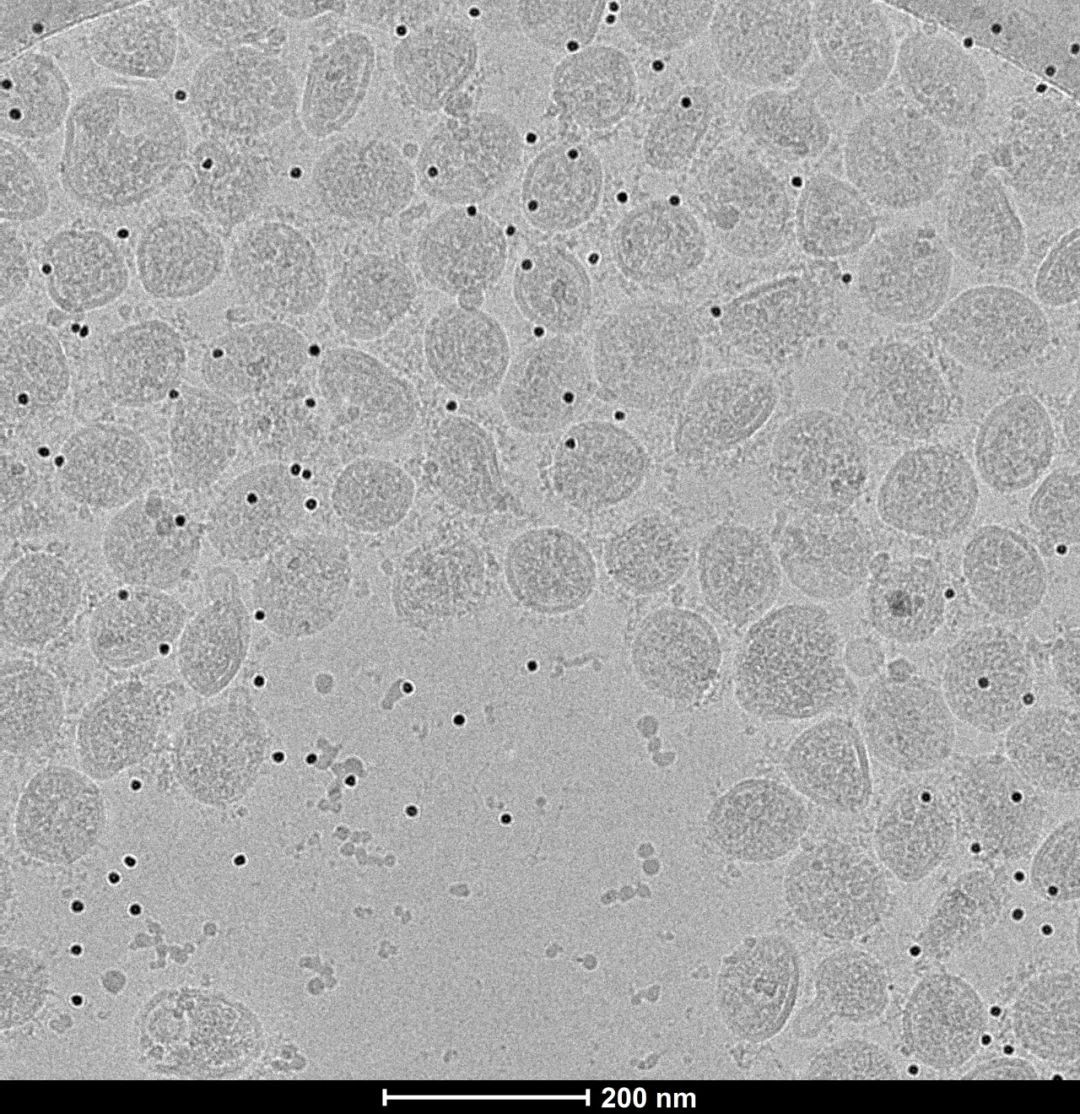

我们现在在研究德尔塔病毒,我更多地想实实在在帮助到一些疫苗的研发。疫苗最主要的效力还是来自于表面这抗原,由这些抗原才能激发人体的免疫反应产生抗体。如果说一个极端,你在灭活和提纯过程中间,上面的这些抗原可能掉了,或者全都是折损成了一种不正常的形态了,那么这时候,这个疫苗打到人体之内,是不会产生日常的综合抗体。或者是这个效价会特别低。有了冷冻电镜这个很强大的手段的话,我们可以用它来去看,或者是去检查不同的灭活和提纯的手段,看它表面的抗原保持有多好。等于我们有个超强大的放大镜,能把这个疫苗放大这么多倍,能看清楚它上面这些抗原到底怎么样。

(现在新冠病毒变异)这方面信息真的是有点太多了,我不一定能跟得上这些信息。据我有限的了解,可能它在很长的三万个碱基上面有一些变异吧。我相信这个病毒可能是一直是在无序地变异,但是有一些变异是对病毒有利的变异。有可能是帮助它跟细胞结合更加的容易,可能是让它变得更加温和,然后再让它更加容易潜伏和传播。

我(自己做这个研究)觉得最难得的是什么?就是我们的这个病毒图像出现在很多的媒体。特别是纽约时报的一个知名的科普记者叫卡尔·齐默(编者注:《病毒星球》作者),他把我们早些时候去做这个病毒的经历,进行了深入调研,完了之后他把它写成了一个特别生动的故事。(这是)让我非常骄傲的一刻,真的是,因为我们做这个工作一半是为了科研,一半真的是为了病毒学的科普,(让大家)知道病毒长什么样。

我后面收到一些美国护士(的来信),欧美一些人还一直认为这个新冠病毒是不存在的,然后我们的文章,我们同行的文章,不断地被拿出来,就说你看,病毒是电镜拍到的照片,你看病毒是这个样子,不可能不存在的。然后有很多这样的,给科普的人士提供很多这样的材料。

Cryo-EM of SARS-CoV-2新冠病毒电镜照片

我觉得每天活得非常的充实,真的是,因为不是所有的科研做出来的东西都能够如实科普化,被公众所看到和接受。我们做的都很容易解读,你看病毒长什么样就完了。大部分科研没有那么直接的。我就非常充实,觉得我们每天的工作都是有意义的,然后能够为媒体提供一些材料也好,还是为哪一篇科普的新闻采访提供一些这样的statement(表述)也好,真的是有意义的。我的学生其实很多人开始很年轻,在跟着我完成了一次又一次这样的实验以后他们也会慢慢地被我带入状态,也知道他们做的事情是非常有意义的,是一个难得的机遇。那么我也很高兴,就是我之前这么长时间这样的,很枯燥的这样的积淀终于有一个这样的合适的出口,能够被人appreciate(欣赏),原来还有一点用。 |