极目新闻记者 沈外 李迎 唐佳燕

77岁的山西代县峨囗镇上高陵村农民张福青,在去世后,因其写满院落的文字,感动全国网友。

这些“无用”的字,用毛笔写在墙上、门框上乃至房梁上,工整清秀,内容从农事、借款等琐事,到“宇宙到底有多大”的追问。

年少时读过书,但做了一辈子农民。想去的地方很多,每年买地图,记下新开通的每一条高铁,却在晚年得了冠心病,独自一人照顾患精神病的老伴……张福青的故事,经过极目新闻率先报道后,不少网友动容落泪,说“这是一位父亲用生命留在祖屋的散文诗。”“这文字让人想起《浮生六记》,一样简单朴实的文字,一样的真情实意,感人至极。”

近日,极目新闻记者走进这个小院。在满院字迹之外,更多属于张福青的东西,连同这位古稀老人过往的诸多人生片段,一起被“翻”了出来。

心怀宇宙的农民

从山西忻州出发,坐两个半小时绿皮火车,到达繁峙县。从县城往西南,仅有一条路通向上高陵村。东西绵延的山脉中间,静卧着上高陵村的院房和耕地,张福青的院子就在其间。

上高陵村(极目新闻记者李迎摄)

这是一座再寻常不过的山西院落:坐北朝南,砖墙瓦顶,面积足足有三四百平方米。院内有十一间房,靠近马路的东房为客房,西房为猪圈和杂物间,中间是正院。张福青生前和妻子杜中秀住在正院西边的房间里。

早在1996年维修房屋时,张福青就开始在屋子里写字。大儿子张宏刚记得,父亲一开始把字写在墙上,逐渐蔓延到门楣上、窗户边、房梁上。后来,新字又覆盖了旧字。

墙上的内容包罗万象。小到院落房屋的整修、节气农事的安排,大到对人生岁月的感悟,对世界和宇宙的追问。

在村民眼中,张福青和大家一样,只是一个普通的农民。直到他去世,大部分人并不知道他曾写下这满院文字。他们只知道,这个年过古稀的农民有过几段婚姻,有一位患有精神疾病的老伴和两个在外工作的儿子。

在这个闭塞的村落里,张福青在只属于自己和老伴的一方天地内,用文字记录着不为人知的心事。按当地传统,张福青习惯以虚岁记录生平。有些文字是他对儿子的教诲,他重视教育和文化,嘱咐后辈要“普及文化,提高文化,修身齐家,爱国护国”;他还重孝道,认为人应该“孝养父母,教育子女如何做人,教会子女要敬养双方父母”。他曾研究地理,在墙面上抄写世界七大洲的面积;他也热心时事,在木梁上写下“2011年全国应学江苏省华西村”;甚至还关心新开采的矿产和新开通的高铁线路,感叹“玄武岩矿是国宝比金还贵”。

张福青写在墙上的字(受访者提供)

张福青爱收藏地图,每隔几年,他都要买最新版本的地图。如果在当地买不到时,他会特意打电话让两个儿子去所在城市的新华书店买。有时,儿子买的版本不对,他还会要求重买。70岁时,张福青仍还因买到了心仪的地图而开心不已,遂在地图扉页上写道:“张福青已70岁了,从东胜区书城买到爱看的地图,系他最后要买的地图啦!”

在家里,他常把地图放在身旁。看电视看到关心处,他就拿笔在地图册上随手记录。“他就用这样的方式了解时事。”儿子张宏刚说。

张宏刚在看父亲的地图(极目新闻记者唐佳燕摄)

直到去世前,张福青还想去一趟新疆喀什,他认为那里:“2026年后,将成为亚欧非三洲的30亿人口世界最大物流,十万亩市场。”他希望两个儿子能去定居,大展宏图。或许是觉得自己身老力衰路途遥远,他又问:“77岁的我,张福青将能去看看吗?”

今年三月末,张福青走了,留下祖屋、杏花和满墙的字迹。直到一位叫蔡山海的摄影师走进院子,拍下照片并发在社交媒体上。小院火了,老人的心事被外界知晓,人们从这些琐碎的记录中,拼凑出这个“普通农民”的一生。

张福青的书籍(极目新闻记者唐佳燕摄)

求学未竟的少年

上高陵村位于代县和繁峙县交界处,紧邻雁门关。汉高祖、李自成曾在此脱困闯关,李广、霍去病曾挥马扬鞭剑指关外。此地往西去,王昭君出塞和亲,从此“一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏”。

上高陵村(极目新闻记者李迎摄)

历史烟云消逝后,留在这里的,是人们日复一日静谧的生活。在两山之间的狭长平原上,张福青祖辈已在此生活了百年。清朝末年,张福青的祖父从河北来到代县,白手起家开始经商,成为当地大户后建造了如今这座祖屋。祖父病逝,家道中落。1947年,张福青出生于此,他在家里排行老四,上有两兄一姐。

祖屋的柜子底部,有张福青曾经的课本和日记,张宏刚和张宏英兄弟得以据此拼凑出父亲的青少年时光。

上世纪60年代,十七岁的张福青被送去读书。村民张长寿比张福青小两岁,是他的同班同学。他记得,冬天学堂很冷,二十多名学生一排排盘腿坐在炕上听先生讲课。在张长寿的印象里,张福青个子高,坐在后排,他学习认真,写得一手漂亮的毛笔字。

张福青喜好语文和历史地理等学科,喜欢读古今中外的各种书籍,但对“社会上一切玩耍之品具却不喜”。学堂教育塑造了张福青的价值观:他学习孔孟,熟读古文;他向雷锋看齐,羡慕已成为预备党员的同学。他早早立下志向,在二十岁时写道:“人出生以来就要尽自己的责任,做一切能做到的事情……这就达到了我平生的志气。”

少年时期的张福青已开始尝试创作,并且表现出了很高的才情。一次下雪后,他在日记中写道:“今晨起来,看见院子里铺满银白的大毛毯。登高远望,南北边山的岩石也变成一片白色……树枝上挂满了雪花,如白玉似的。”

张福青上学时抄的课本(极目新闻记者李迎摄)

张福青的老师张承瑞曾担任过要职,后来退居村里潜心教育。张承瑞对学生要求严格,曾两次批评张福青,但这不但没有打击到他的学习热情,反而让他下定决心,要“极力改过,偷懒则无光明的出路和美好的将来”,并立誓将来“拿出一定的文化知识”报答恩师。

然而,快乐的求学时光极其短暂。由于父母老迈,家境贫困,二十岁的张福青读书只能靠父亲“勉强支持”。1966年,父亲同他谈话,叮嘱他今年上学四五十天就得下地劳动,若继续读下去,“连全年三口人的食粮也不可能领到”。

那一年2月23日,张福青在日记中写道,“今日是我分离(离开)母校的一天”。从此日记再未更新。

少年张福青的日记(极目新闻记者唐佳燕摄)

为了生计,张福青留在家中务农,但生活并非一帆风顺。他一生娶妻三次,第一任妻子生下大儿子张宏刚后撒手人寰。44岁时,他迎娶的最后一任妻子杜中秀,为他生下了二子张宏英。本以为一家从此其乐融融,但48岁那年,张福青的父母相继离世。没让父母住上新修的房院,成为了张福青一生的遗憾。61岁时,妻子杜中秀患上精神类疾病,同年,张福青确诊了冠心病。

因为自己未能达成读书的愿望,张福青特别希望儿子们能好好读书。

张宏英记得,他小时候,父亲总是一摞摞往家里买书。和同龄人相比,他的零花钱很少,家里唯一的玩具是一只带拉环的企鹅。父亲不苟言笑,就连讲故事也一板一眼,他觉得无趣极了。

在张宏刚的记忆中,父亲教子极严。小时候他成绩下滑,被老师打手板,手掌肿得高高的,父亲知道后不仅没有不满,反而找到老师,希望能对儿子要求更严格一点。张宏英的脸颊处至今有一道浅浅的印记,那是因为小时候不好好念书,被父亲用笔戳脸后留下的痕迹。

张宏英没读完初中便辍学了,张福青对此极其无奈,他反复告诫儿子:“你不念书,就要考虑好不读书的后果。现在不读书,将来别后悔!”

张福青头七过后,两个儿子开始整理父亲的遗物。他们惊讶地发现,父亲还收藏着小时候买给他们的扑克牌、小人书和连环画。经历漫长的岁月,这些旧物已经泛黄,但张宏刚还记得,那副印着唐诗宋词的扑克牌是父亲花大价钱买来的,“当时他从别人那里看到觉得好,特意买来给我,希望我从小就能受到文化的熏陶”。

祖屋与农田

1996年第一次整修祖屋时,张福青开始在墙上写字。那时张宏英还小,他曾问父亲为什么写字,父亲回答:“以后你们就知道了。”后来父亲写多了,张宏英也渐渐习以为常。

上高陵村的民房多为土墙围起来的砖木混合房,高墙深院,装饰讲究。村主任介绍,当地人极重视房屋,但随着人口外流,村里不少房院已经败落。

自2005年起,不断有年轻人离开村庄,去外地找寻生计,村中一些老房子无人打理,只剩下长草的院子、破败的房间和变形的土墙。

村里年久失修的房屋(极目新闻记者唐佳燕摄)

与那些走出去的人不同,人到中年的张福青仍固守这祖屋,并在人生的最后20多年里多次修缮这院子。

在张宏刚的记忆里,父亲最早于1996年整修祖屋时,从祖上继承下来的这屋院已近破败,屋顶漏雨,经常“外面下大雨,屋里下小雨”。两年后,繁峙与代县交界处修路,路从村里过,张福青与亲戚划分好房屋后又开始翻新工作。

张福青前后多次整修院落。他在墙上写道,“2005年4月23日,福青仅用24天,翻新这房”。2008年,62岁的他建了东正房三间,供两个儿子回乡时居住。72岁,他又在大门处挂上仙鸟样子的灯笼架。

令张福青一直挂念的是西墙的修缮工作。由于年代久远,西墙已有些颓圮,又不够高,他在墙上发问:“本墙已向西倒,该怎样维修好呢?”

修缮房院的工作贯穿他整个晚年,甚至病中也念念不忘。2018年,72岁的张福青入院接受心脏支架手术,病中他仍惦记西墙装修事宜:“将来盖西房时再加高墙九层砖,可配东房高度。出椽务必高出地窖口,比东房室里要深1米10分多。”随即又觉得力有不逮,自嘲道:“这也须(许)是我福青的梦话而已!”

直至77岁,他终于觉得“建房院才完美”,并在墙上给后人交代下房屋保管事宜:“希后辈清明扫房垅,泥漏房处,冬扫小西房雪、鼠洞、鸟窝、鸽居点,不放燃火物,防洪水用大门封进法”。随后他又心有不甘:“77岁,我想修墙加高二尺及泥后墙面,用砖头1600块”。

除了房屋修缮,张福青最关心农事。2008年,他被诊断出冠心病,此后无法再下地干活。他闲不下来,就在院中的二分地上种各种作物,并将不同节气的农事记在墙壁上:“寒露后立冬前埋月季花,院内种三季黄瓜,立秋前十天种白菜,白露后种小葱菠菜。杏花落果后剪果,距离四至五寸远,果大甜。”

同是种地,张福青和别人不同,他买了各种各样的农业专业书籍,例如《辣椒种植管理技术》《腐植酸类肥料的生产和使用》。“其他人不会像他这样,专门买书回来看。”儿子张宏刚说。他还研究新的作物品种,晚年在院中栽种的红姑娘草药就是他自己“研究引进”的品种。张福青在墙上记下种植心得:“红姑娘地上的是农家肥,万不能上化肥,红姑娘粒是苦的,采摘后放阴凉通风处”。

张福青买的农业书籍(极目新闻记者李迎摄)

张福青还有两棵白水杏树,栽在南边靠近院墙处,他对它们极为爱护,他在墙上记载:“每年杏花落打药一次,立秋后再打一次毛虫药。花落舒果,四寸远一棵,果越大、更甜。”

院内的白水杏树(极目新闻记者唐佳燕摄)

四月末,杏花已落,只剩下绿油油的树叶。两棵杏树枝干挺拔,相对而立,那是父亲经年累月悉心修剪的成果。“这样能防止杏树枝伸出墙头,越过别人的院子。”张宏刚说。

寂静的晚年

张福青的离去很突然。

那天早上,张宏刚还和父亲通过电话,晚上他再打电话时,家里已无人接听。张宏英随后接到父亲病逝的消息,“当时一下子懵了,不敢相信”。他连夜从北京赶回老家,到家时却只见到父亲的棺木。

像其他年轻人一样,长大后的宏刚、宏英也离开了村子,分别去了鄂尔多斯和北京谋生。父亲走后,兄弟俩重新回看院墙上的字迹。

衰老体现在张福青的文字里。2018年,他的心脏安装了支架。同年,他为自己和妻子杜中秀买好了寿材,“寿材共4600元(一支材2300元)。”

间隔一年后,张福青二度接受心脏支架手术。他在院子中记下:“迄今心上两个支架,每日服两日药,大儿支付。”

2021年,张福青病情加重,日常料理家务已心有余而力不足,他找人来帮忙扫雪、倒烟桶,他在墙上感慨:“我已74岁,不能再做上两项事。”他的记忆力也开始衰退,遂将电话号码写在常用的眼镜盒上。喜欢的地图册变成日记本,他在上面勾勾画画,记录琐事。他记下庙会日期,还有在寺庙中看到的两棵大树,也记录一些不知从何处看到的偏方,治疗腰疼、牙疼和贫血。

张福青先后更换过老人机和智能手机,但不会缴费。他在墙上写下“我71岁,老啦,用老人手机不会交费”“每年三月份七月份找年轻人给福青、中秀用手机刷脸,才能领老年金”。

张宏英教张福青使用微信,但他每次都忘了。儿子通过微信汇钱给他,他不知道怎样接收。每一次,张宏英都要打电话告诉他按屏幕上哪个颜色的按钮才能收款。收款后,张福青再到村里的小卖部将其换成现金。张福青不会打字,他将想说的话写在纸片上,再拍照发给儿子。

虽年迈生病,也无力追赶时代与技术的发展,但张福青仍乐观知足。他在墙壁上写道:“人生保持乐观主义度过今生,人要常存乐观主义”。他还夸奖儿子孝顺:“我们俩在家养病,由两子供生活费,欢度晚年。”然后,他又许下心愿:“父逝,希两子写一篇忆父文装入正房东堂正墙。”

张福青(中)生前和两个儿子的照片(极目新闻记者李迎翻拍)

儿子不在家的日子里,张福青常去村口闲坐,偶尔和村里的老人一起跳广场舞。村子最热闹的地方是“为人民服务”石碑附近,老人们常聚集在这儿,从晌午坐到日落。张福青也在这里坐着,他总拿着一部半新不旧的半导体收音机,听着里面咿咿呀呀的戏文。

村里很多老人并不知道张福青在墙上写字的事情,他们不串门,没去过张福青的院子。日常聊天时,他们总聊些家长里短,张福青不怎么聊这些。村主任看到过那些文字,每次问张福青为什么在墙上写字时,他总是打哈哈蒙混过关,他说:“就是随便写的,不重要。”

村民帅秀平是张福青的忘年交,他与张宏刚是发小,小时候老来院里玩,张福青“教”他一些知识,他便称张福青为“老师”。两人有很多相同的兴趣,总能聊到一块去。帅秀平每次回村路过小卖部时总看见张福青,老人招呼他进院子。两人拿上板凳,坐在门口的屏风下,从日常小事聊到月亮和宇宙。帅秀平最后一次见到“老师”时,是从外面回来,当时老人在跳广场舞,远远地和他招手。

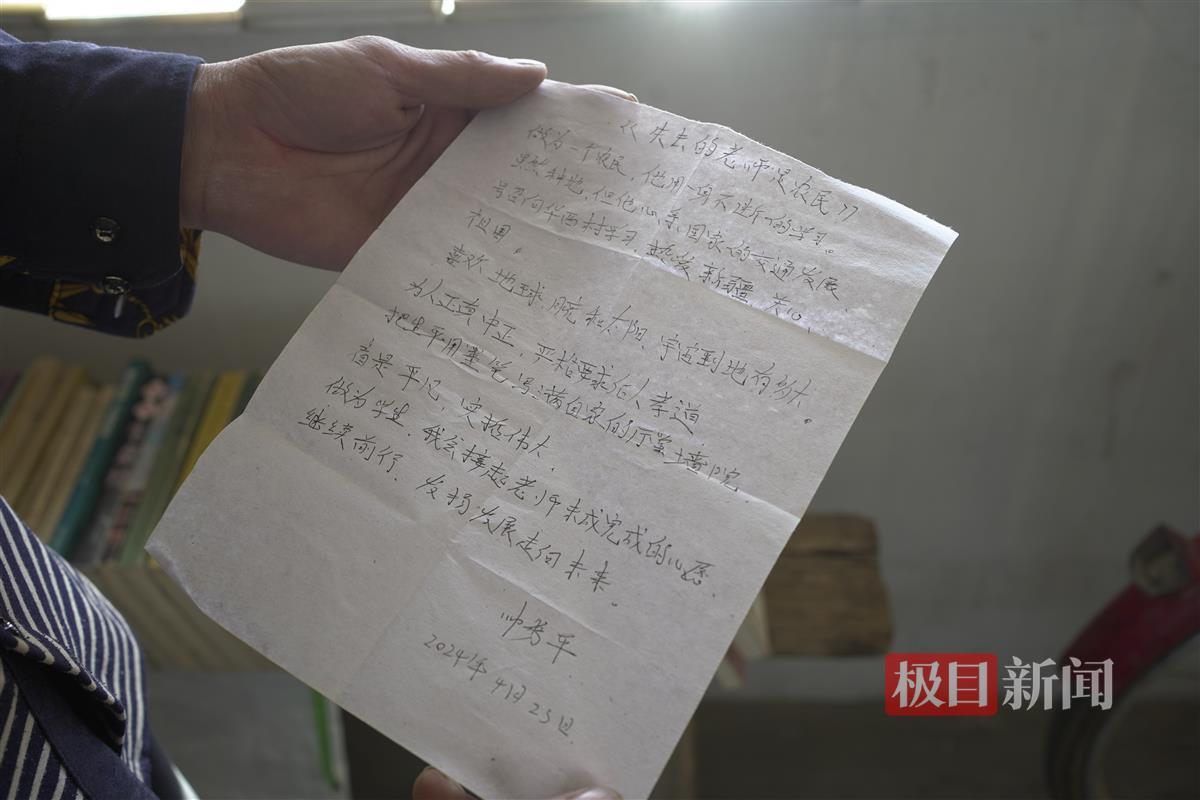

帅秀平写下悼念张福青的诗(极目新闻记者李迎摄)

张福青很早就交代过后事,他将嘱托的话写在木板上,放于正房正厅。他叮嘱自己丧事从简,希望两个儿子“走在一处,团结为主,育好后代”。他还挂念妻子杜中秀,让孩子们注意自己走后她的思想波动,“葬父后可找一位服侍她为伴,或送你们的母亲住养老院”。

他依然惦记着精心修缮的房院,在一处房间的门板上,他写道:“农民盖几间房不容易,希后人维修好为盼。”

父亲逝去后,张宏英将社交媒体头像换成了在小院里拍的照片。照片上,他坐在写满父亲字迹的门前。张福青葬在离家不远处,张宏英常去陪父亲。他跪在坟前,无言地抹泪。

张宏英想起小时候祭祖的场景,彼时父亲也像他这样沉默着。父亲很少哭,但张宏英见过父亲在爷爷坟前流泪的样子。那时,张宏英不理解父亲的沉默和眼泪,“现在,我全懂了。”

责任编辑:杜智