作者 | 南风窗记者 赵靖含

“像我这样的人,生在县城,以县城的题材去创作,未来大概率还是会死在县城。”摄影师蔡山海在一个深夜,平静地发出这句语音。

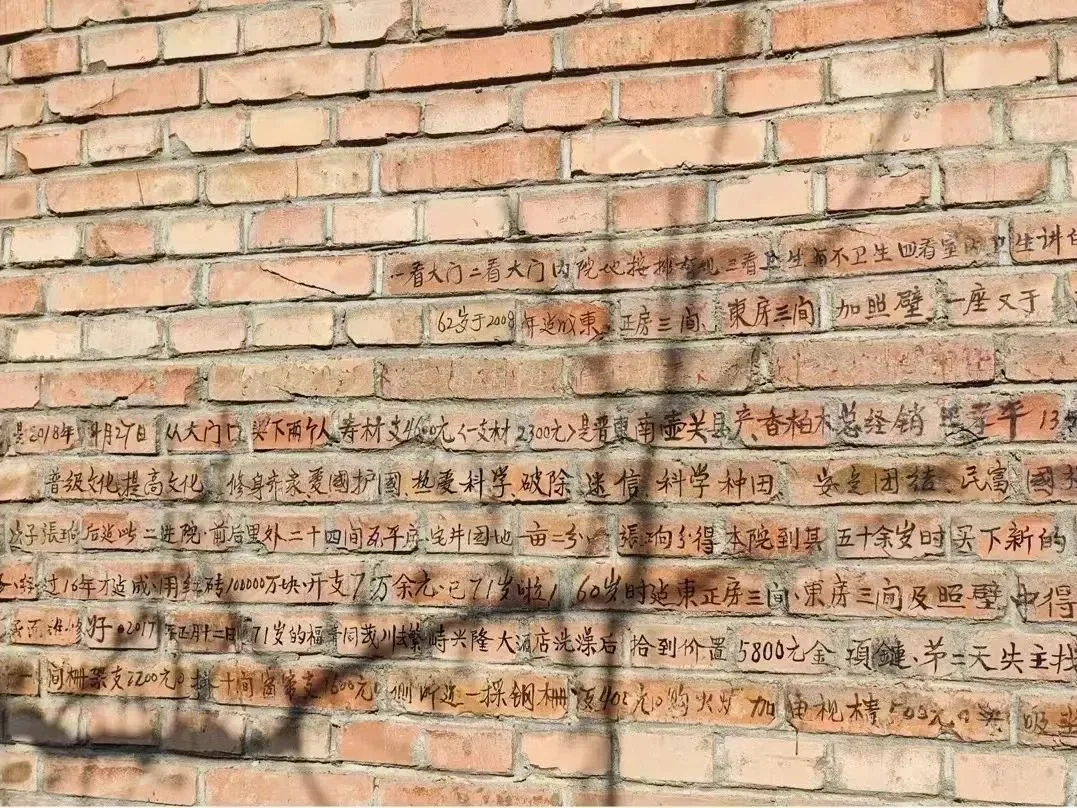

如果不是恰巧走到了繁峙县,拍摄了福清老人的满墙心事并在网络爆火,这个自诩“边缘人”的创作者,也许还会在孤寂中静默地走下去,去山西、贵州、广西、湖南、重庆,记录被遗忘的中国县城。直到有媒体联系采访,他的旅程里总算“有了可以说话的人”。

蔡山海的镜头里,装满了失落的中原、山区。但事实上,他来自富庶的长三角地区,江苏南部。在2013年6月,民政部网站发布了一篇文章——《整个苏南区域彻底迈入“苏南无县”的历史纪元》。

撤县设区、撤县设市,一度成为地方提高城市化水平的重要举措。从1993年到2023年的三十年间,全国“消失”了300多个县城,转设为县级市和市辖区。

根据实际的发展需要,政策几经调控。最近的一次调整是在2022年,国务院《政府工作报告》提出,提升新型城镇化质量,严控撤县建市设区。

由小镇和农村构成的“县城”究竟代表什么,为何在撤与不撤之间频频徘徊?它是一种行政区划,还是一种发展状态?县城,就一定意味着落后吗?

临汾县城街头 / 施泽科 摄

当这个关键词,越来越多地出现在社交媒体的热榜之上,能够确定的是,它展现了一种新的趋势,即中国城镇化进入了一个以县城为载体的新阶段。人们的视线开始重新挪回县城,这是一件好事。

同样以江苏举例,与苏南雄厚的经济实力相比,离上海相对较远的苏北,长期处在奋力争上游的尴尬境地。但在这几年间,事情起了变化。

假期爆发式的小城文旅热之外,细水长流的制造业依然在托起县城的底盘,当它与潮流叠加碰撞,就如同簪花老翁一般,吸引了关注度和网络流量的同时,又能够依靠合理、可持续的消费需求,延续发展之路。

譬如,当大城市的颜值经济蔓延到“灰扑扑”的县城,当地人便找到了致富的秘诀。

马面裙的爆火再次炒热了曹县,甚至盘活了烂尾多年的楼盘,年轻人对美甲的需求,也帮助苏北的水晶之城东海走向了一个新的起点。

1994年出生的李志富,入行穿戴甲不足三年,喜提400多万的宾利,同时为2000多名小镇居民创造就业机会。他说,买宾利不是必要的,但这是一种证明自己实力的路径。

和李志富一样,东海县长期处在“被看见”与“被肯定”的心理焦虑之中。如果再将视角往远处延伸,我们发现,这是大部分中国县城所面临的困顿。

产业发展需要依托平价的土地和人力资源、友好的营商环境,县城正好能提供所需,但如何被选中、被选中后如何承接和发展配套资源,却是县城亟需攻克的难题。

从东海出发,沿海岸线向南行进,在隔海相望的台湾省内,一个名为新竹的小城,正在依靠半导体产业拔节生长。

这座聚集了“顶尖脑袋”的科技重镇,拥有全球瞩目的台积电,和全国唯二的清华大学。但生活于此的工程师,却在混乱的交通、紧缺的月子中心和高额的房价之中,找不到心之归处。

台湾新竹

不过,倘若只以经济论英雄,县城确实没有太多发言的空间,几大经济中心的虹吸效应仍然存在。

《2023中国县域经济百强研究》报告显示,54个百强县挤入了“GDP千亿俱乐部”,其中江苏、浙江两省遥遥领先,而蔡山海镜头里的主角山西省,无一县进入榜单。

让我们把目光再次聚回到山西,这个“充满落寞”的地方,人们又在做些什么?或者,换个问法,衡量县城的指标,是否只能有经济账?

运城新绛县,作为第一大产煤省份里,鲜少的、没有煤矿资源的城市,却是重点文物保护大县,有16处全国重点文物保护单位,5项国家级非物质文化遗产。

然而,用绛州澄泥砚第二代传承人蔺涛的话说:“投资文化产业,是‘傻子’才干的事儿。”见效慢、效率低的文化产业,很难真正的“赋能”县域经济,那还要不要做?

破损的砚台墙 / 赵靖含 摄

一碗麻辣烫,火了天水。一方砚台,却没能冲入互联网的大门。东方甄选来山西选品,看中了蔺氏家族的澄泥砚,合作前提是准备2万件货品。对于大部分轻工业来说,这不是一个难以达到的数字。但手工烧制的澄泥砚,一年也只得两千件。

蔺氏爷孙三代在县城,就这样一方砚台一方砚台地做下去,“傻”吗?如若县城失去了文化之根,它又何以称之为精神和肉体的双重故乡?

在火热的云南,风吹来了10.42亿人次游客,而在乌蒙山脉围绕的昭通小城之中,一个青年开始回溯故乡的精神内核。昭通是“中国文学之乡”,也曾是暴力案件多发的地带。

他如此写道:“我对昭通这种弥漫的‘文气’习以为常,就像对它的暴力和混乱一样。这种萦绕在这个山脉小城中的文气,滋养了我,保护了我。”

云南昭通

“回归县城”,像一句不思议的谶言,在20年代的开篇,向十几年前从县城考入大城市的人发起召唤。以“县城文学”为主题的短视频,在网络上超过4亿播放量。

但人们真正追求的,又是什么呢?回归县城的人的期望,与县城的现实发展路径,是否真正的嵌合?

中国乡建院院长李昌平在2023年的文章中写道:“绝大多数县级城市的工业园区冷冷清清,房地产冷冷清清,只有吃吃喝喝还是热热闹闹的。”

这不仅是现实,还是趋势。无数年轻人开始将目标从北上广的“大厂工牌”,转换为老家的“一个编制”。县城独生女叶欣,毕业后回家考公,她在尘埃落定之后,怅然地意识到,以后“人生大多数时间,就是在办公室了。”

回县城,对于大多数人而言,是“大隐隐于市”的选择。

县城逐渐优化的消费环境、相对低廉的生活成本、具有情感依托的亲缘关系,是人们从大城市“往回走”的重要吸引力,但对于县城而言,发展的重点还远远不止“把人召回”。

县城逐渐优化的消费环境、相对低廉的生活成本、具有情感依托的亲缘关系,是人们从大城市“往回走”的重要吸引力

截至2023年末,我国城镇常住人口达93267万人,比2022年增加1196万人,常住人口城镇化率为66.16%。从数据上来看,这是几十年的飞跃式发展。

但北京大学社会学系教授卢晖临也在研究中发现:“如果你去县城,你会发现他们个体已经实现了非农化,但是生活状态跟原先的乡土社会还存在延续。”

他提到,这几年的“网红县城”,让我们看见,县城人民的创造力,丝毫不亚于一线城市。但如何为人情社会构筑一道防火墙,建立起公私分明的现代规则,是建设理想县城无法绕过的话题。

为舒适而回县城的人们,想要真正推动县城的前进,恰恰是要打破舒适圈,直面真正的问题所在。

武汉大学社会学院教授吕德文亦指出,县城是一个非典型的都市社会。如今的县城城镇化是一个未定型的城镇化,许多家庭能否真正扎根县城,还是一个未知数。 |