Photograph by Weegee (Arthur Fellig) / International Center of Photography / Getty

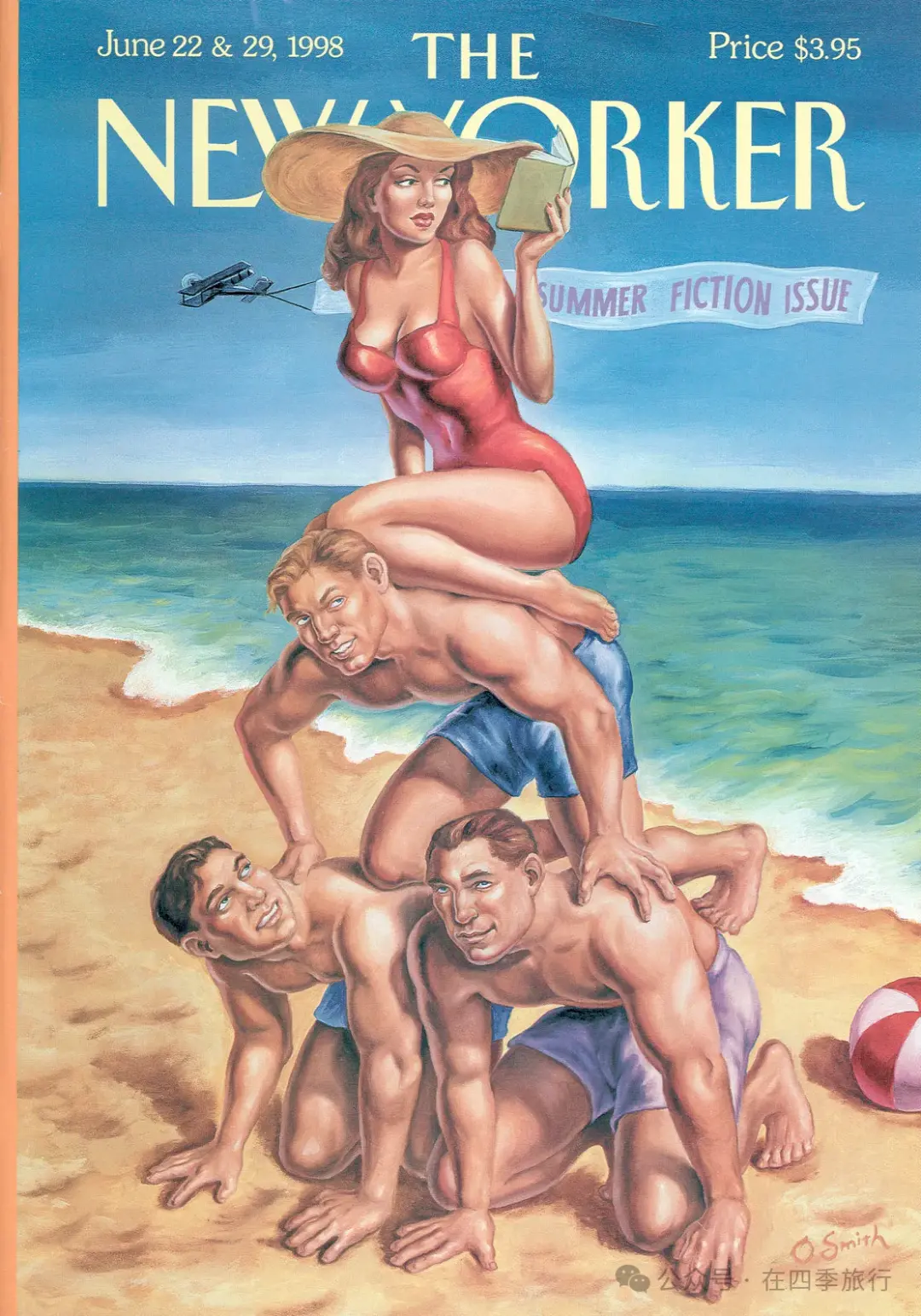

本文刊登于1998年6月22/29日合刊的《纽约客》杂志印刷版上,标题为:Before Air-Conditioning。

具体是哪一年,我已经记不清了——大概是1927年或1928年——那年九月异常炎热,甚至在学校开学后我们从洛克威海滩的平房回来时,热浪仍旧没有散去。纽约的每扇窗户都开着,街头的小贩们在小推车上砍冰块,并撒上彩色糖霜,几分钱就能买一堆。我们小孩子会跳上缓慢行驶的马拉冰车的后梯,偷几块冰;冰块闻起来隐约有股厩肥味,却能凉爽手心和舌头。

我住的西110街的人们有点太中产阶级,不愿坐在防火梯上,但在111街拐角处和更靠北的地方,当夜幕降临时,人们会把床垫搬到外面,整家人躺在铁栏杆的阳台上,只穿着内衣。

即使在夜间,酷热也没有消退。我和其他几个孩子会走过110街去公园,穿行在数百个睡在草地上的人中间,有单独的也有家庭,他们身旁放着大闹钟,秒针的滴答声形成了一种轻微的混响,一个钟的滴答声与另一个的节拍错落。黑暗中婴儿的哭声、男人低沉的嗡嗡声和女人在湖边偶尔发出的高声笑语交织在一起。我记得在草地上躺着的只有白人;那时哈莱姆区从116街以北开始。

后来,在大萧条的三十年代,夏天似乎更热了。在西部,那是红色太阳和沙尘暴的时期,整个干涸的农田被吹走,奥基人(斯坦贝克让他们名垂青史)在绝望中向太平洋进发。我父亲那时在39街有一个小外套工厂,有大约十几个工人操作缝纫机。看着他们在那种热天里处理厚重的羊毛冬季外套,对我来说简直是一种折磨。裁剪工按件计酬,根据完成的缝数支付,所以他们的午休时间很短——十五或二十分钟。他们带自己的食物:一捆萝卜,也许还有一个番茄、一些黄瓜和一罐浓稠的酸奶油,放在机器下的碗里。有时还会出现一个小黑麦面包,他们撕开面包,用它来舀酸奶油和蔬菜吃。

那些工人在这些阁楼里流了很多汗,我记得有一个工人滴汗的方式很特别。他是个小个子,不喜欢用剪刀,每次缝到一条缝的末尾,总是用咬断线头,所以一寸长的线头粘在他的下唇上,到一天结束时,他就有了一撮五颜六色的胡子。他的汗水滴到这些线头上,滴到布料上,他不得不不断用抹布擦拭。

在那种酷热下,人们当然会有味道,但有些人比其他人更臭。我父亲工厂里有一个裁剪工在这方面像个马,我父亲通常没有嗅觉——没人明白为什么——却声称能闻到这个人的味道,只会从远处跟他说话。为了赚更多的钱,这个家伙每天早上五点半就开始工作,一直干到午夜。他在布朗克斯有公寓楼,在佛罗里达和新泽西有土地,看起来因为贪婪而半疯。他体格强壮,脊梁笔直,头发乱糟糟,脸颊有黑影。推着裁剪机时,他像马一样喷鼻子,跟随模板切割约十八层冬季外套材料。有一天傍晚,他在汗水刺痛眼睛时狠狠眨眼,用左手按住材料,右手操作垂直的锋利往复式刀片。刀片在他的食指第二关节处割断了。他愤怒地拒绝去医院,用水龙头冲洗伤口,用毛巾包扎后继续裁剪,喷鼻子,散发臭味。当血渗出毛巾时,我父亲关掉了机器,命令他去医院。但他第二天早上又回来了,一直工作到晚上,像往常一样,继续积累他的公寓楼。

那时还有高架火车,沿着第二、第三、第六和第九大道行驶,许多车厢是木制的,窗户可以打开。百老汇有敞开的电车,没有侧墙,至少能捕捉到热风,所以无法忍受公寓的人们会花五分钱随意乘车兜风几个小时消暑。至于周末的康尼岛,海滩一块接一块地挤满了人,几乎找不到地方坐下或放书和热狗。

我第一次直接接触空调是在六十年代,住在切尔西酒店时。所谓的管理层送来一台带脚轮的机器,偶尔能冷却空气,有时也加热空气,因为需要往里面倒水壶的水。初次加水时,它会把水喷得到处都是,所以要对着浴室而不是床。

一个南非绅士曾告诉我,纽约的八月比他在非洲任何地方都热,但这里的人穿得像北方城市。他想穿短裤,但担心会因暴露而被捕。

高温引发了不合理的解决方案:亚麻西装在弯曲手臂或膝盖时会起皱,男人的草帽像无酵饼一样硬,每年在某个神圣的日子——大约是6月1日——在全城盛开,像某种坚硬的黄色花朵。这些帽子在男人的额头上留下深深的粉红色印记,皱巴巴的西装据说更凉快,但需要不断拉扯以便让身体舒服些。

夏天的城市笼罩在一种昏昏欲睡的氛围中,使得原本理智的人们不断重复无脑的问候语:“热吧?哈哈!”这就像在世界溶解成汗水池之前的最后一个笑话。

吉诚网,吉e,e传媒,e媒体,e媒网,e网通,自媒体,吉网传媒,吉视传媒,吉诚网,e媒体,e传媒 |