改变中国人“勤劳而不富有”的处境,提高居民收入和经济发展获得感,应是一切改革措施的落脚点,也是检验改革成功与否的最重要标准。

增强人民群众的改革获得感,已经成为本次三中全会的重点议题之一。6月27日的政治局会议亦指出,要做到“改革成果由人民共享”。

不可否认,我国经济发展取得了世界瞩目的成就,2021年我国人均GDP历史性地超越了全球平均水平,成为中高收入水平国家,如果保持目前增速,未来五年内将成为高收入水平国家。但是这与人民实际享受的经济发展成果之间,存在着不小的温差。以我国快速工业化初始的2000年为对比参照点,从2000年至2023年,我国经济总量增加了13倍,而城镇居民人均可支配收入只增加了7.25倍(从6280元至52821元),如果考虑得到货币贬值、房价上涨等因素,普通居民生活压力其实是更大了。

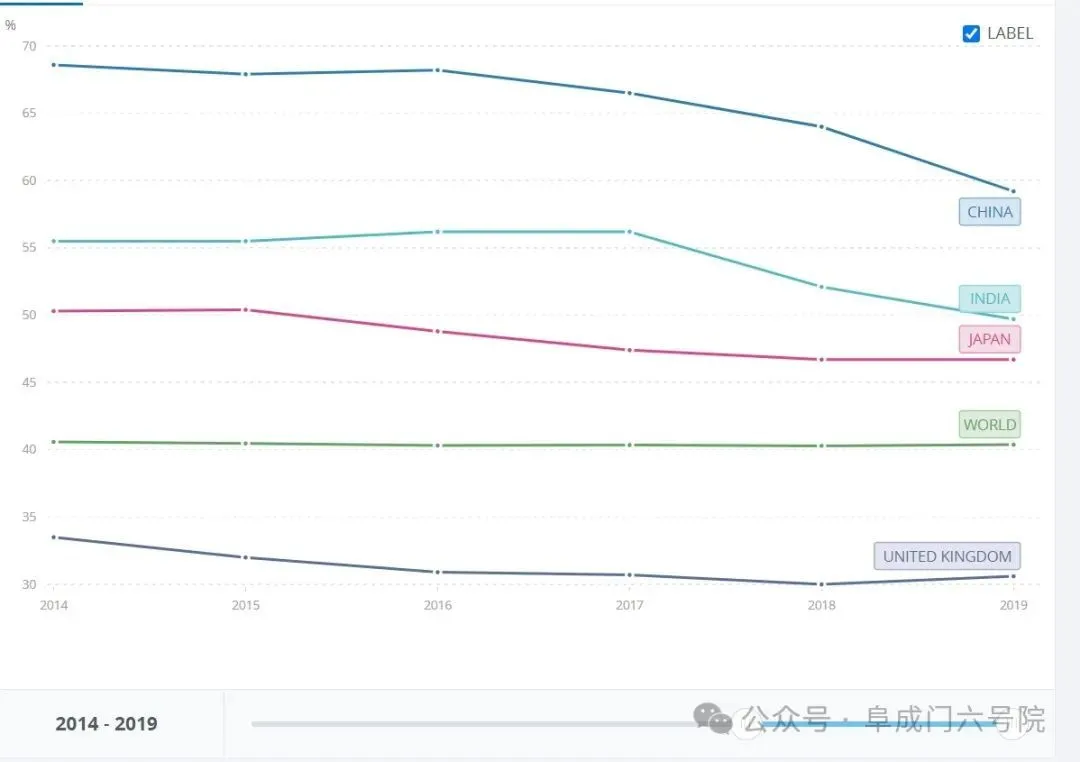

与国际横向相比,中国居民可支配财富占GDP比重约为43%,比发达国家一般低20个百分点,比同类发展程度国家也低10个百分点左右,中国国民经济分配中的工资支出和社会福利支出比无疑都是严重偏低的。尽管中国人民是世界上最辛劳的民族之一(根据国际劳工组织对147个经济体的统计,中国劳动力周平均工资时间47小时以上,长期排前三),但是我们并未享受到与经济发展成就相匹配的成果。

当下我国经济发展动力缺乏,发展质量转型升级困难,一方面是技术“卡脖子”问题导致的,另一方面是居民收入增加“卡脖子”问题导致的。居民收入占比过低的问题长期不能破解,导致尽管中央屡次出台促进消费政策,但是始终不能有明显见效,内需对经济增长拉动乏力;同时,一个活跃的科创体系背后必须有一个繁荣的消费市场,内需不足还会加大科技创新风险和延缓技术更新速度,所以是影响经济未来趋势的根本性问题。

如果说技术“卡脖子”难题,主要是我国在关键核心科技领域起点低、积累少造成的,解决起来很难一蹴而就,那么居民增收的“卡脖子”难题,则长期是人为因素导致的,症结和出路都是显而易见的,更取决于改革的决心和勇气。

那么,我国居民增收“卡脖子”问题是如何形成的?中国人民为什么勤劳而不富有?我们应该如何构建公平的经济发展成果共享机制?本文试做分析,权当抛砖引玉,不周之处欢迎拍砖。

一、长期依赖高投资拉动经济增长,挤占工资和社保支出的问题

长期以来,投资是拉动我国经济增长的最主要动力。当然这种发展驱动模式,在早期工业化阶段很有优势,可以迅速完成基础建设,更方便进行资本积累。但是在已经完成工业化之后,依然采用这种驱动模式,而不大幅提高分配在国民经济中的占比,经济发展效率发生就会降下来,前车之鉴是1975年之后的苏联。

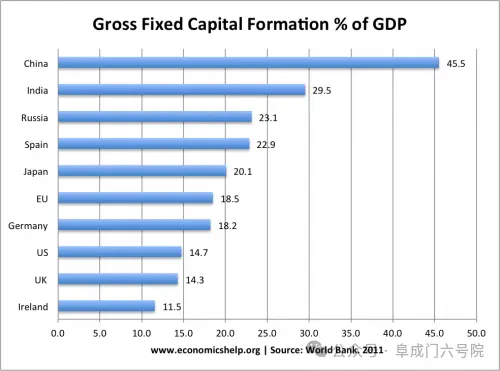

衡量固定资产投资水平的一个相近国际通用统计标准是固定资产形成总额,我国2022年社会固定资产投资总额为52万亿人民币,约占GDP总量的42%,而根据世界银行的数据,而全世界平均水平为16%左右,中国的投资率是世界银行有统计的近200个经济体中排名中排名第7高的,也是大中型经济体中唯一超过40%的。

就另一个概念固定资本形成总额来讲,我国2022年达到7.58万亿美元,大约相当于全球固定资本形成额(25.3万亿美元)的30%,或者相当于美国(4.43万亿)和欧盟27国(3.78万亿)总和的85%以上。

(2011年各国固定资本形成总额GDP占比,中国为45.5%,欧盟平均水平为18.5%)

当然投资如果用在技术改造、物联网建设等对塑造经济增长动力是有必要的,但是我国投资仍旧主要集中在基建、地产和制造业方面,这三个领域GDP占比仅为35%,却吸纳了60%以上的社会性投资,也就是说每年已经有10-20万亿的过剩。现在全国而言,至少有45亿平方米住宅和6亿平方米写字楼处于闲置状态;工业产能利用率约74%,按照国际标准处于严重过剩状态;中西部很多高速、高铁投资特别大,但使用率都很低,总之,过度向投资倾斜,带来的浪费是惊人的。

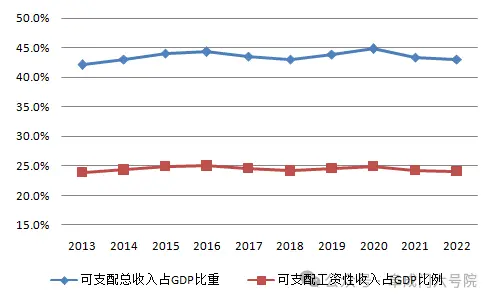

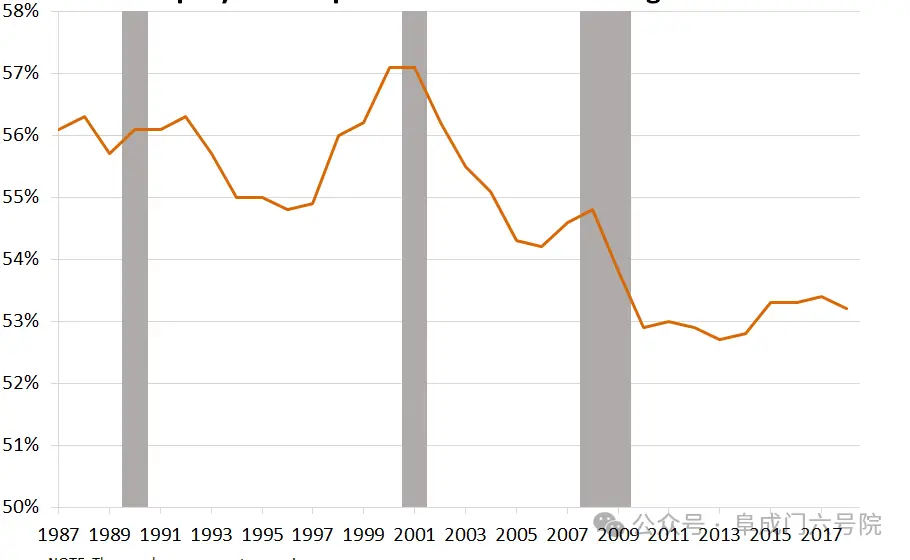

投资过多无疑挤压国民收入中的分配占比,直接影响居民的发展获得感。2022年,我国居民工资性收入仅占GDP的24.2%(29.11万亿V.S.120.47万亿),而美国达到56.9%(13.77万亿美元V.S.22.99万亿美元),欧盟也在48%左右,与我国发展水平一些相当的国家,比如智利、墨西哥也都在40%左右。

(上图中的红线为中国工资性收入GDP占比,一直维持在25%左右,下图为美国工资性收入GDP占比,近些年虽然有所下降,也保持在52%以上)

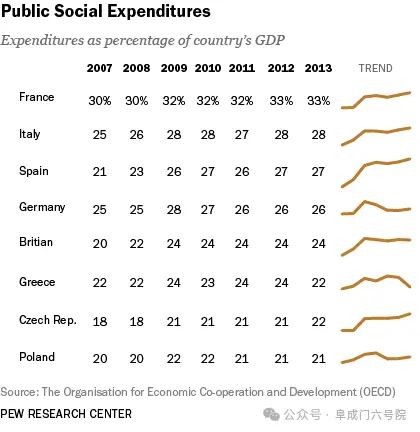

我国社福利和保障支出的GDP占比,也是中大型经济体中最低的,按照OECD测算口径,2022年我国该方面的支出比重大约为10.1%(注释一),而OECD国家平均值为21.1%。如果考虑OECD经济发展水平普遍高于中国这个因素,即便是它们人均GDP达到1万美元时期的水平,也达到15.84%。根据世界银行的数据,我国目前仅仅相当于中低收入国家约旦之类的水平。

(一些发达国家近些年的公共部门社会福利和保障支出GDP占比)

所以,当前我国每年至少可以压缩10万亿不必要的重复性投资,而用来增加工资性收入、社会保障支出或者用来改善民用生活设施。这不但可以让居民实际收入增加四分之一左右,经济发展获得感明显提高,并且还会对经济发展有巨大促进作用。因为当前,固定资产投资乘数效应已经从过去的1.4降至1左右,也就是每增加100元投资,实际产生的GDP勉强高于100元, 而消费的乘数效应则可达2左右。

二、公私权利的不平等,导致的收入分配不公及腐败问题

在一个健全的市场经济体系下,保持政府对市场的必要干预,以及形成一定比例的国有经济,有利于弥补市场功能的缺失,维持社会稳定发展。

但是,我国由于受计划体制惯性的影响,政府及其经济代理人国企,仍掌控了大量经济资源,形成垄断及介入一般性竞争领域,造成国企与一般企业法人之间的事实不平等地位。再者,在财政资源分配中,过多向公职人员倾斜,行政费用远远高于普通居民的福利支出。

我们姑且把国企职工与机关事业单位工资人员,统称为“体制内人员”,普通群众为“体制外”,以上的两种不平等,导致了体制内的经济发展成果获得程度大大高于体制外。

以薪酬来算,全国2022年财政供养在职人员约7000万(注释二),以人均工资支出为9万元计算(注释三),该部分工资总收入约6.3万亿。另据国家统计局信息,2022年国企职工有5612万,人均年薪123623元,工资总支出约7.08万亿。

综上,所谓体制内1.26亿人员的年工资性总收入约13.78万亿,而全国7.68亿的劳动力工资性总收入为29.1万亿。言外之意,体制内人员以占就业人口16.3%的比例,享有了47.3%的工资收入;如果加上社保、奖励、住房福利等隐性收入分配的优势,占全部就业人口不足六分之一的体制内人员,在收入分配中占据的份额远超二分之一。

这种社保上的差异是更明显的。比如2022年,全国2113万享受机关事业单位离休待遇的人员,所享受养老金为1.52万亿;而1.64亿非职工类退休人员(主要是老龄农民及城市失业人员),所享受的养老金仅有4044亿。前者人均年养老金收入为7.19万,而后者为2456,二者差距达近30倍。

其次,权力对经济干预过度,还导致严重腐败。根据经济学家王小鲁的估算,在本世纪初每年约有12%的GDP被转化为腐败或灰色收入,如果考虑我国反腐倡廉取得巨大成效,但是至今每年有超过数万亿的经济发展成果沦为腐败群体囊中之物的可能性还是有的。

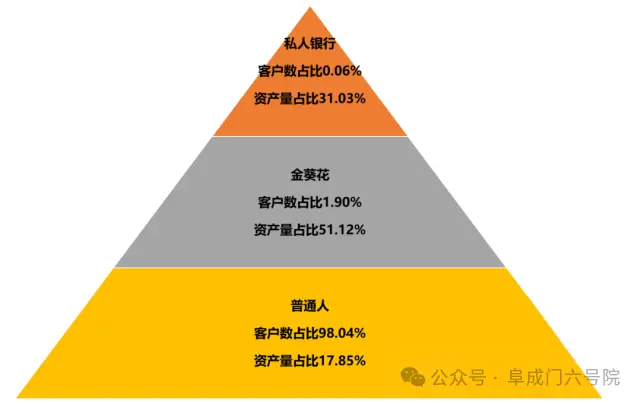

我们另据招商银行发布的《2023中国私人财富报告》,全国可投资资产超过1000万的高净值人群,大约有 316万,拥有101万亿可投资资产,言外之意,他们以仅占全国总人口的比例0.22%,占有了全国35%的个人可投资资产(全国为278万亿)。

(从招商银行2021年存款数据,看社会财富结构金字塔)

当然,不可否认一部分高收入是通过智力、技术、资本等合理的市场竞争获得的,这些值得鼓励,他们创造了财富的同时,也推动了社会创新,增加了就业。但是相当一部分是权力介入分配,即所谓的腐败所得和灰色收入。我们以一线城市高端房产持有者为例,大致分为两部分,已不是创业致富的企业家或企业高管,另一部分则是依靠权力裙带获取财富者。

所以,减少财政资源分配中的官民不平衡,以及关于如何落实国有资产全民性,一直是经济学界关心的问题。从后者来讲,经济学界长期呼吁对国有企业利润进行全民分红,或者划拨部分资本充实社保基金等,这些年虽然有所推进,但是总体进展不大。

比如从2017年至今,中央直属国企及金融机构已经划拨1.68万亿股权用于充实社保基金,据著名社保问题专家郑秉文的估算,这些股权每年可以为社保基金带来约200亿的收入。但是这无论对于一年全国6.6万亿的社会保险支出,还是对于全国86万亿国有权益资本,以及国企4.31万亿利润都是杯水车薪。

三、民营长期低水平发展,导致的“有效就业”供给严重不足,低收入群体占比过高的问题

就业是收入或获得基本经济发展成果的根本,没有就业,居民就很难获得稳定收入,所以,能创造多少就业,是衡量经济发展能给人们带来多少福利的最直观标准。

我国在过去的45年创造了约4.6亿非农业就业岗位,这是人类历史上最大规模的劳动力就业升级,大致相当于整个西方从工业革命到二战,约一个半世纪成就的总和。在肯定我们成绩的同时,我们也应该看到,我们这个社会高质量就业或有效就业太少了。

如何定义有效就业呢?笔者认为应该是在没有财产和经营收入情况下(低收入群体这方面的收入本来就很少),仅凭薪资就能满足基本消费需求,并且可以支撑家庭未来发展的就业。

按照2022年人均消费支出24538元计算,以及考虑每个劳动力老年和少儿抚养比为45%,那么一个劳动力年净收入达到35580元,也就是月收入超过3000元,才能满足家庭的最基本开支。如果再考虑购房、长期发展等需求,即便是在三四线城市,一个劳动力年收入达到6万以上,才有实现的可能。

如果以前一个标准看,我国年收入可以达到3.55万的劳动力估计在3亿左右,或者劳动力总量的40%左右(注释四)。能够达到后一个标准,也就是月收入高于5000的人口,估计在1.5亿(注释五),约等于全体就业人口的20%。

笔者还有另外一个标准去定义“有效就业”,那就是享有养老、医疗保险的在职职工岗位数量,也就是老百姓平常所说的“正规工作”。根据全国社保缴纳数据来看,这一类人员数量约为3.11亿,与前面所推算的年入超过3.55万人口的数量基本一致。

言外之意,我国约有6成劳动力(总量4.6亿以上),从事的是月收入无法满足社会平均消费需求,并且缺乏必要养老及风险保障的工作,他们处于“低效就业”阶段。这种“有效就业”率很低的局面,也是导致居民收入无法增加的核心因素。并且随着近年就业形势越发严峻,居民经济地位上升的渠道也就越来越狭窄。

(西南财经大学中国家庭财富调查显示的收入结构,中国其实不是倒正常社会的金字塔结构,而是低收入群体过大的“图钉型”结构)

从实际来看,综合改善营商环境,实施有利于民营经济发展的政策,是可以增加劳动收入构成比,壮大中产社会的唯一途径。因为体制内就业容量是基本恒定的,甚至稳中有降(以国企职工数量为例,2012年至2022年十年间,总数减少了1227万),一个社会也不可能供养那么多吃财政或者国家资源饭的人员,只有发展壮大民营经济,才能创造更多的高收入岗位。

虽然目前我国民营经济已经形成了在国民经济中的“五六七八九”的格局,但是由于受到诸多制度性约束和歧视,民营经济发展质量一直难以提高,从而影响了 “有效就业”供给能力的提升。其中最显著的是:中高收入群体最集中的行业,如科学研究、信息技术、商业及租赁服务、文体娱乐等监管政策不稳问题;高利润行业的准入限制问题;以及企业税负(注释六)、租金、融资成本过高,影响工资支出比的问题。这些既是民营经济发展的“卡脖子”问题,也是居民增收“卡脖子”问题,必须有所突破。

(一些代表性经济体的公司纳税额与商业利润的比值,其中中国常年在59%之上,全球平均水平为40%,数据来源:世界银行)

四、金融市场的系统性缺陷,导致的财产性收入过低的问题

除了工资等固定收入外,获得一定财产性收入,也是提高居民经济获得感的一个重要方式。比如,美国居民财产性收入占总收入20%左右,成为仅次于工资收入的第二大来源,自从2020年以来,该国居民工资收入增加了24.7%,而财产性收入增加35%左右,成为家庭收入增加的最快部分,有力缓解了疫情给家庭带来的经济冲击。

改革开放后,我国收入机制的一个重要进步就是就是摆脱了单一靠工资的局面,开始获取各种自主投资性取得收益。到2021年我国居民家庭资产已经达到687万亿,从财富总量上仅次于美国,以我国有4.94亿个家庭计算,平均每个家庭拥有139万的财富。

但是这些巨额的家庭资产给居民带来的财产性收入是极少的,当年全国居民财产性收入仅为4.26万亿,也就是说资产收益率仅为0.62%,还不如银行的固定存款利率高,也赶不上通货膨胀速度。而同年美国家庭财富总量为159.1万亿美元,财产性收入总和为5.49万亿美元,也就是说财产收益率为3.45%,收益率是中国的近6倍。

那么为什么中国居民财产收益率如此低呢?中国人民拥有的巨额资产,为什么不能带来相应的收益呢?笔者认为,总体来说是由于我国金融市场的法治不健全,以及缺乏合理的分红机制,投资人合法权益不能得到有效保护导致的。

直接后果来讲,金融市场非但不能为居民创造财富,近些年反而成为吞噬个人财富的无底黑洞。从2007年以来,A股股票创造社会财富能力总体为负,近者来说,从2021年至2024年6月底,A股总市值减少了约19万亿,以全国共有2.1亿个股票账户计算,每个账户损失超过9万。

再以上交所A股市场为例,2007年底我国持股市值100万以下的散户总量为2446万,其持有总市值为19170亿,人均股市资产7.83万;到了2022年底,100万股值以下的散户数量增加到4139万,其持有市值为23539万亿,人均股市资产下降到5.68万。由于这十五年间,我国居民财富发生了天翻地覆的变化,显然这种股市资产下跌,不是居民投资能力下降导致的,而是市值蒸发导致的。

也就是说,占我国股民绝大多数的中小投资者,在这15年时间里,总体是亏损状态。尽管我国资本市场规模已经稳居全球第二,不过全国居民财产性收入的60%以上,仍然来自于极为微薄的银行存款利息收入,说明资本市场对居民增收是无效或低效的。

间接来讲,居民因对金融市场缺乏信任,只能把大多数资金投往成本很高、收益率极低的不动产(2021年家庭财产中476万亿为不动产,占财富总量的69.3%,房屋年平均租售比低于2%),导致进一步拉低资产回报率,增加居民的债务负担,形成恶性循环。

一个经济体的财产性收入占比水平,反映了这个经济体在不增加个人劳动付出前提下,增加个人收入的能力,是经济制度优劣的重要标志。全世界发达经济体在过往的转型中,都在实现工业化后,有一个财产性收入快速增加的过程,而我国这方面进展缓慢,从2011年至2023年,仅仅增加了0.8个百分点(从7.8%至8.6%)。所以,我们不仅需要一个居民工资收入的“倍增计划”,也需要一个财产性收入的“倍增计划”,这是不可回避的时代命题。

五、必须进行深层面的系统性改革,才能提高国民的经济发展成果获得比

春秋战国时期,我国产生了截然不同的两种治民思想。一种是《管子》里的富民思想,认为民富是国强的基础,即“凡治国之道,必先富民”,“治国常富,而乱国常贫”;另一种是《商君书》里的弱民思想,把民富与国强对立起来,“民弱国强,民强国弱。故有道之国,务在弱民”。

从实践上看,齐虽然最终未能统一天下,但是保持400多年的强盛,国运最持久,与管仲开辟的富民之道不无关系;秦行弱民之道,虽能统一六国,但是其兴也勃焉、亡也忽焉,从商鞅变法到灭亡不过150余年时间。

所以,只有让人民在经济发展分配中处于优先地位,社会才能保持兴旺和稳定。我们应该把人民收入是否能够稳定增加,获得感能否得到基本满足,作为衡量一切改革措施和发展成就的试金石。如果像苏联那样,发展成果尽管很大,人民却享受不到,这种模式也是很难持续的。

收入分配和改革获得感问题,根本上不是经济问题,而是系统的制度性问题。以上分析的导致我国当下人民改革获得感不强,居民收入占比过低的种种因素,都是法治缺失、监督缺失、公私权失衡在经济层面的反映。由此导致经济发展路径、目标扭曲,背离马克思主义“以人为中心”的发展观,忽略个体获得感,私有财富和产权也不能得到保障。

如果我们能够改变这种状态,建立一个受法治约束的、规则公平的市场经济体制,即便是保持目前经济发达程度,普通民众的收入分配所得至少可以提高30%。以上每个问题都是机制扭曲带来的严重基本性问题,随便做出一项改革,就可以至少给普通民众带来数万亿以上的福祉好处。

此外,安全感、尊重感、表达权的是否得到满足,也深刻影响人们的改革获得感。一个社会即便物质再充裕,也只能说是解决了人民部分的需求,如果其他方面需要不能被满足,他们对这个改革也不会满意。而实现这些,也同样需要在深层制度改革上有所突破。

注释及参考文献:

注释一:上海财经大学校长刘元春指出,中国社会保障支出占GDP的比重仅为2.96%,比发达国家低16个百分点以上,这个说法广为流传,其实是错误的。刘元春的统计口径,只计算了财政支出中的“社会保障和就业支出”一项,而没有估算财政支出中其他用于社会福利和保障的部分。按照国际通用的“社会性支出”(social expenditure)口径,社会保障福利支出共包括养老、遗属福利、失能待遇、卫生健康、家庭福利、失业救济、住房补贴等九类,按照这个统计口径,我国社会福利和保障性支出的GDP占比在10%上下。

注释二:主要依据是《2022年全国医疗保障事业发展统计公报》所透露,全国机关事业单位参保人员为6572万,外加军事武警系统400余万,当然里面也有可能重复。

注释三:我国2022年机关事业单位退休人员平均养老金为7.19万,按照体制内养老金替代率为80%计算,在职人员平均工资约为9万元。

注释四:目前社会上对月收入的统计,多数以北京师范大学中国收入分配研究院的研究报告,指月收入3000以上人口只占16.5%,这个数据是依托2013年抽样调查完成的,所以有很强滞后性。笔者依据国家统计局发布的2022年居民人均可支配收入中位数为31370元,推算月收入超过3000的人口比例应该在40%左右。

注释五:笔者主要依据2022年国家统计局人均可支配收入五等分法推算,大致收入最高的20%一组以年收入6万左右为下线。

注释六:根据世界银行于2020年对全球189个经济体的企业税收负担的分析,尽管中国近年在减税层面做出了巨大努力,但是仍属于全球税负最高的一档,中国企业综合税负占商业利润的59.2%,远远超过世界平均40.4%的总税率水平,全球排名第21位。

文中主要数据来源:《中国统计年鉴》(2013年-2023年),《上海证券交易所统计年鉴》(2007年—2022年),世界银行网站、美国商务部经济分析局网站

吉诚网,吉e,e传媒,e媒体,e媒网,e网通,自媒体,吉网传媒,吉视传媒,吉诚网,e媒体,e传媒 |