采写/王子伊

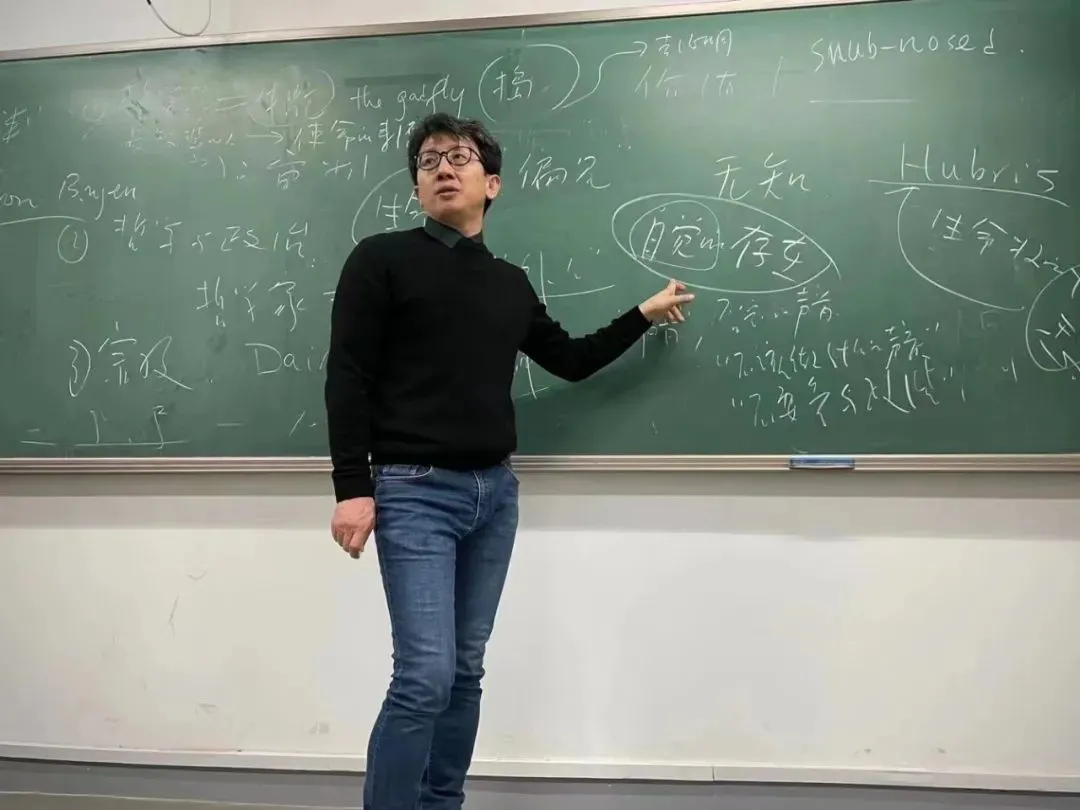

患病后给学生上课的朱锐 图|新华社

8月1日,哲学老师朱锐去世。今年,癌症晚期的他因坚持授课为众多媒体关注。

作为一个上过他通识课的学生,我眼中的朱锐是立体的:他没有老师的架子,天真、欢快,闪闪发光。正因不是“神”,是有血有肉的、可爱的“人”,他的离开才更令我们悲伤。

这些年里,朱锐不止一次讲过苏格拉底之死,“哲学家是不惧怕死亡的。”然而,只有他自己清楚,那些看似平静的话语,在真正面临死亡时到底意味着什么。

这些天,我和朱锐的学生们聊了聊我们眼中老师的样子,以及他在我们身上所产生的那些影响。

朱锐离开了。最后的时刻,他与死神争夺课堂。病床成为他的讲台。他骨瘦如柴、声音沙哑,但一双眼睛极亮,仍在“求真”。

他又好像没有离开。以后的日子,我们与遗忘争夺他。那些曾点亮的光,留了下来。并且,我们猜想,或者期待,这些光会照亮更多的人。

生病后,朱锐上课时会戴上手套、帽子,拄着登山杖 图|受访者提供

注定会被“打断”的课堂

2023年秋日的一天,硕士生胡可欣如期奔赴中国人民大学的一堂哲学课。

那天,她记得,讲台上的哲学老师朱锐谈到了古希腊悲剧中的酒神精神。讲到激动时,他站了起来,面向学生,张开手臂,扔掉了手里的登山杖。

这个登山杖是朱锐生病后用来支撑自己的拐杖。

在哲学领域一般意义上的阐述里,酒神精神是在凸显释放理性压抑的自然力量。那一刻,胡可欣觉得,老师甩掉了那根象征着生命力衰败的登山杖,迸发出了一种强大的生命力。

这样的生命力的背后是死亡的追赶。2024年4月2日,朱锐告诉学生们,自己决定停止化疗。医生的电话再也不会打断他的课堂。他的语气平静:“这不是说我痊愈了,是因为治不好了,干脆就不治了。这下,我就能每次都来给你们上课了。”

2022年8月底,朱锐确诊癌症晚期。医生告诉他,留给他的时间还有5年。治疗一年后,朱锐重返校园,承担起一学年的授课。

胡可欣知道,朱锐的哲学课是注定会被“打断”的课。不再是电话,而是不知何时到来的死亡。今年春天,她记录下朱锐课堂的片段,配文“因为哲学家是不惧怕死亡的”,获得近3万点赞。天南海北、不同专业的人看到帖子,慕名走进朱锐的课堂。原本还有空余座位的教室,里三层外三层地挤满了。——2024年4月9日,陈昱晓来晚了,没有抢到朱锐当天哲学课的座位。她在微信群吐槽,“人好像来了一万个人。”

3年前,53岁的朱锐还是中国人民大学的“新”老师。他站在讲台,往下望。教室常常是坐不满的。学生们总有比讨论哲学更重要的事。有时一个问题抛出去,但没人回应,朱锐就停顿一会,再继续讲。

这些年里,朱锐不止一次讲过苏格拉底之死。“哲学家是不惧怕死亡的。”然而,只有他自己清楚,那些看似平静的话语,在真正面临死亡时到底意味着什么。

因为化疗,朱锐一头浓密卷发不见了。他戴上了毛线帽。朱锐嗓音变得沙哑。他用起了教室的扩音话筒。朱锐的身上多了斑点与针孔,他裹上了围巾、毛衣与手套。朱锐的步伐不再矫健。上课时,他启用了曾经的登山杖。

多数时间,朱锐是坐着讲课。他把登山杖放到一旁,遮住针孔的手搭在椅背上。对话时,他会注视学生的眼睛,面带一点微笑。陈昱晓记得,朱锐黑框眼镜下的那双眼睛,极亮。“那是碰到很热爱的东西的眼神。”陈昱晓想。

朱锐热爱课堂。这种热爱一以贯之。

2021年春天,是朱锐在中国人民大学参与授课的第一学期。那一学期,他一共开了五节课,170个学时。讲台上,朱锐似乎总是精力旺盛。走进他的课,你会先被一张写满板书和简笔画的黑板吸引,而后是高昂、欢快的音调,最后才是他:站在黑板前的一头卷发的“疯狂科学家”,讲到兴奋处,甚至有些手舞足蹈。

在许多人看来,哲学是严肃的。但朱锐有种让课堂变得有趣的天赋。他会从“俄狄浦斯王追寻真相”的文本出发,走到一个具体的生活场景:“如果飞机起火,我会不顾身边老太太的生死,踩在他们的尸体上,自己求生吗?可是,我真有这种自信,见识自己的真面目吗?”7月16日,在朱锐生前“最后的对话”里他再次提及了这个场景,这一次他说,“苏格拉底曾经说过,‘卑鄙比死亡跑得快’。所以那时候,在卑鄙和死亡之间,我告诉自己,一定要选择死亡。”

朱锐鼓励学生中途质疑和打断他。为此,他在课上开玩笑:“你们会不会吵架?有的大妈吵架特别厉害,完全不跟着你那套来,自己重构一个叙事语境。不像我,只会胡说八道,之后三天都在后悔。”他希望学生们不要被别人牵着鼻子走,要有自己的主见。

学生的发言,朱锐从不评价对与错。他只是微笑注视,耐心倾听。即便内容天马行空、不着边际,他也只会委婉地表示:“哦!我没有从这个角度想过问题。”接着,再补充自己的视角和想法。

“我对标准答案不感兴趣。”朱锐在课上反复强调。

2021年,朱锐在《西方哲学:经典、传统与方法》课上 图|王子伊

对“人”感兴趣

胡可欣知道,朱锐感兴趣的是什么。

朱锐生病期间,胡可欣打电话和他讨论申博计划。朱锐提出修改意见,胡可欣答应回去改。中途,朱锐插了一句:“不过还是要恭喜你。”胡可欣很懵:恭喜我什么?“恭喜你即将成为一个伟大的哲学家!”在胡可欣的记忆里,朱锐的话真诚、坚定。

不止一次,胡可欣从这份坚定中获得力量。她感兴趣的研究领域比较冷门。“他甚至比我自己都要更认同我在做的东西。”

认同,并不意味着总是夸奖。较劲,是学术交流的常态。一次,胡可欣把自己写的小论文发给朱锐看。朱锐开玩笑:“我本来以为你会写得更好呢。”胡可欣笑着回击:“我只不过是个研究生,你能对我有什么要求呢?”另一次,胡可欣和朱锐争论一处翻译。朱锐甩来几篇文献,示意她读完文献再讨论,最后又“补刀”:这都是30年前的话题了。外加一个黄豆龇牙笑。

玩笑归玩笑。胡可欣知道,朱锐对学术标准要求很高。他常说,学生和老师一样,都是平等的学者,这也意味着他们面对的标准也是一样的。

胡可欣刚入学一年,朱锐就把一个学术交流平台,放手交给一群研究生运营。学生们需要自己去找老师、找话题,自己做主持人,组织整个活动。第一次操作,胡可欣不知道怎么安排,向导师朱锐求助,未果,只能硬着头皮一个接一个地找老师。活动办成了。

朱锐又提议,让学生邀请那些在学术文献中的“大佬”到平台上办活动。他语气轻松、自然,仿佛这不是什么“很难的任务”。于是,他的博士生赵海若给大卫·查尔默斯(David Chalmers)(笔者注:心灵哲学领域的著名学者)发过三次邮件,请他来讲座。三次的回复都是拒绝:“Sorry again.(再次抱歉。)” 这并不影响赵海若发邮件的勇气。朱锐的随性、自信影响着她。“万一哪次‘大佬’刚好有时间呢?”赵海若笑着说,“这不就给我赚到了!”

刚开始,胡可欣以为朱锐当“甩手掌柜”是偷懒。但不知道什么时候开始,她发现,自己也能独当一面了。思考,做研究,办讲座,甚至站在讲台上授课。像老师一样。

朱锐喜欢让学生多讲话,多做展示。自己在底下安静倾听。他多次在谈话中提及:“你们总觉得这是我‘水’,但不是的。我一直在说,你们就没机会说话了。一直说话的人是很吃亏的。我希望从你们身上学到东西。”

胡可欣曾经学过心理咨询。她知道倾听需要有什么样的技巧:身体应该如何动作,目光应该怎样接触,言语需要如何跟随。但倾听的本质,是对另外一个人感兴趣,对另外一种生活方式、另外一个视角,或他们眼中的世界感兴趣——这些,是胡可欣在导师朱锐的身体力行中明白的。

生病前后,他们像以往一样讨论问题。偶尔,朱锐会在师门里分享自己的病情。赵海若回忆,平时,老师总是报喜不报忧,如果体检结果指标正常或者指标很好,他会多说一些,如:“医生说我的各项指标都正常,医生说我太厉害了!我也这么觉得。我对治疗充满信心!”

但病痛,还是改变了什么。一次下课,胡可欣追上朱锐讨论。朱锐说,改天吧,这会儿腿太疼了。微信上,有时朱锐隔了好久才回复一个表情,而且时间多在凌晨。胡可欣推测,那或许是老师疼醒了。

在公园散步时赶上下雨,朱锐临时起意买了椅子和雨伞,在雨中和学生们开视频会议聊哲学 图|受访者提供

与疾痛共处

死神是一点一点追上朱锐的。

生病之前,朱锐喜欢奔跑徒步、游山玩水,去世界各地感受历史和人文。在已经硕士毕业的孟想的印象里,朱锐在课堂上反复地说,“自己从来没有上过一天班”。他不觉得教书是“上班”。

在生病前期,朱锐延续着运动的习惯。每天一走就是十几公里。

2023年5月的一天,朱锐在奥林匹克公园散步,赶上下大雨,他干脆买了把椅子和伞,在公园开起了视频会议,和学生聊技术、工具与心灵。这场谈话纯属“临时起意”。当时已经毕业的孟想,也加入了会议旁听。会议结束后,朱锐突然问她:这个地方有没有什么储物的地方?他想把椅子放在哪里,说不定下次还会下雨。孟想开玩笑:你要是藏不起来的话,我就把那椅子偷回来。

硕士的最后一年,孟想旁听了五节朱锐的课。在她眼里,朱锐不在意“没大没小”,你可以放心跟他开玩笑。

当天,朱锐把椅子藏在了公园南门附近。下了班,孟想去找椅子,但没有找到。朱锐提议,明天他还要去散步,这一次,他会找个好一点的地方藏。朱锐发了几条语音,详细描述了在哪个地方,往哪里走,藏在什么树木后面。按着提示,第二天,孟想找到了。椅子是折叠的。打开,里面放着是一包手工咖啡和一本书。

出于礼貌,孟想问老师:书要不要再寄还给你?朱锐说,书是自己故意留给她的。那本书是哲学家维特根斯坦的英文原著,在国内很难买到。过往聊天时,孟想随口提到自己喜欢维特根斯坦。朱锐记住了。

偶尔,朱锐会忘记自己是个病人。今年夏天,朱锐最后一节课的下课铃声响起。胡可欣问老师今天身体怎么样。朱锐说:“非常惊险!我今天来这里前,忘记吃止痛药了,但居然没那么疼。”又补充,晚上回去还是要吃的,否则会疼得睡不着觉。

赵海若记得病痛在老师身体和思想上留下的痕迹。她记得,朱锐在课上说过,自己在得病之后才真正认知身体,“胃在哪里,肝在哪里”。这种知识源自疼痛。赵海若今年拔过牙。麻药劲儿过了,她没吃止痛片,尝试用各种方法疏解疼痛。玩手机,看电影,打游戏,都没用。她想到了自己的导师:讲台上,是什么支撑着他克服癌症带来的痛苦,甚至面带微笑、炯炯有神地坚持上课?

赵海若想,面对剧烈、具体的疼痛,表面、流俗的逃避方式都失效了。但一些东西能超越疼痛。“他有更重要的事情要追求,”赵海若猜测,“像求真、爱智慧那样的信念感,在背后支撑着他。”

朱锐在哲学课上 图|受访者提供

“期待死亡”

朱锐说,自己原来害怕鬼。学了哲学后,就不怕了。

胡可欣记得,上个学期讲课时,朱锐谈到一件趣事。他在美国任教时,曾经主动租了“闹鬼”的公寓,凌晨12点坐在厅里,等着鬼来。在朱锐看来,鬼是灵魂,是所谓纯粹的、没有身体的灵魂。如今,胡可欣和赵海若还能绘声绘色地模仿老师那时欢快的语气:“哲学家研究了上千年的灵魂问题。我如果遇到鬼,能直接跟鬼对话,你们就说这个珍不珍贵吧?如果我看到鬼,那是我赚了,我解答了人类上千年都没有办法解答的问题!”过了一个晚上,朱锐说:“好遗憾,没有看到。”

身和心到底是什么东西?心灵的东西到底能不能脱离身体而存在?到底有没有那种所谓的像灵魂一样的东西?人死之后到底是什么?这些是困扰所有心灵哲学研究者的问题。

朱锐意识到,自己马上要接近答案了。

那时的他,无法再登山、跑步、去公园。7月12日,朱锐转入海淀医院的安宁病房。所幸,那是一间能晒得到阳光的单人病房。他的蓝白病服空荡,整个人瘦得皮包骨头,只有积着腹水的肚子隆起。

7月17日,朱锐师门的7名硕博生从全国各地赶到医院。这是他们第一次,也是最后一次去病房探望老师。胡可欣记得,见学生来,朱锐嘴上说着“你们可以不用来的”,但是脸上顷刻间亮了起来。

朱锐把学生们挨个点了一遍:某某某,你有什么要说的吗?胡可欣问:老师,我想知道你最近在想什么。“我最近啊,在思考关于死亡的问题。”朱锐笑了,“我现在真正发自内心地期待死亡的到来。”

胡可欣尝试理解,作为一个在心灵哲学探索几十年的哲学家,朱锐在期待些什么。她知道,另一个世界到底是什么?那道不可跨越的界限和能力是什么?这是所有研究哲学的人都想知道的问题。“求真不是他坚持的一条像戒律一样的东西,而是他真正发自内心热爱的东西。他对‘真’好奇,他对世界上的一切都好奇……所以,当最终极的东西就在眼前,他怎么能够不期待?”

胡可欣心情矛盾。一方面,高兴能再次见到他,也高兴老师终于要知晓期待已久的问题。另一方面,她难受于那场注定会发生的告别。

即便在病床上,朱锐仍旧温和、开朗。遇到学生大哭,他只是平静地微笑,看着她/他。日常生活中,胡可欣的说话声音很小。一节课上,胡可欣要举手提问,朱锐特意让人把话筒递给她。胡可欣不服气,特意拔高了嗓门:“老师,我也可以很大声的!”后来,躺在病床上的朱锐告诉她:“可欣,你知道什么时候该大声,什么时候该小声。非常好……非常美。”

胡可欣愣在原地。“他什么都记住了。他什么都知道。”

那天,朱锐久违地与学生们聊了近40分钟。他嘱咐了很多。胡可欣记得这样五条:

1、不要害怕挫折,没有什么坎是过不去的,要接受挫折。在挫折之中,可以学到很多东西。

2、每个人都有每个人的时间段,早和晚没有意义。一旦认定事业的目标,一定要去勇敢地坚信并努力追求。

3、时刻想着为社会做贡献,不要为了自己的小我去消耗自己的生命。

4、始终保持善的心灵。不要为了自己的利益去损害别人,要做到问心无愧。

5、做学问非常艰苦,但其中的乐趣也是无穷尽的,需要奉献,要有坚强的自我意志,相信自己所做的东西是有深刻意义的。

谈话快结束时,朱锐说:“那我们就到这儿。”

这是他每次下课前的口头禅。

学生们来病房探望朱锐 图|新华社

“我不在那里,也没有消失”

死神还是追上了他。

8月1日,朱锐离开了。

第二天上午,朱锐师门的学生聚到一起,送老师最后一程。他们排队瞻仰朱老师的遗容。胡可欣看到,朱锐的姐姐朱素梅全程站在旁边,微笑着,双手合十,来一个人,就跟朱锐介绍。有几次讲话时,朱素梅差点哭出来,但忍住了。

队伍排到了学生。朱素梅说:“朱锐,你的学生来看你了。最懂你的人,可能是这些学生,不是我。”

胡可欣再次看到了老师。在她的印象里,老师的所有都是活的,有生命的,会说话的,就算在病重的时候,他的眼睛也非常有生命,“看你一眼,好像什么都说了”。但那一天,朱锐穿着呢子大衣,闭着眼,安静地躺着。

胡可欣没有什么“真实感”。赵海若也觉得,自己的老师只是睡着了。

后来得知消息的孟想,希望一贯浪漫的朱锐,能像莫泊桑小说里的主人公,诈死,然后参加自己的葬礼,完成一场行为艺术。

朱锐又好像没有离开。

赵海若记得,朱锐曾在课上说,很多恐惧都是被现代文明构建的。比如人们对屎尿屁的恐惧,发明出抽水马桶,这让人们远离引起感官不适的东西,却忘了大便融进土壤,变成粮食肥沃的养料,这些都是生命的一部分。朱锐也说过,死亡不是生命的终结,而是生命的一部分。这也让赵海若意识到:哲学不只是哲学,更是生活本身。

除了学术,胡可欣经常与老师交流诗歌。她记得,在朱锐生前最后一段影像记录里,他吟诵了一首自己翻译的诗,其中一句是:“请不要在我的墓前哭泣,我不在那里,也没有消失”。

她想起,有一次自己在做家教时,不自觉告诉学生:“在我的课上,很欢迎你随时打断我,提出自己的观点,我会非常开心。因为我们之间是平等的。”

说完,她才意识到,这是朱锐说过的话。

(应受访者要求,文中孟想为化名) |