今年10月7日,新一轮巴以冲突爆发。据半岛电视台消息,截至12月7日,以色列已有约1200人丧生,而在加沙地带,一个占地面积比北京朝阳区还要小的地方,已有16248人丧生,其中包含至少6600名儿童。

今天的来信关于巴以冲突中的普通人。加沙地区的人们生活在躲避轰炸、寻找水源和食物的挣扎中;在以色列参加音乐节的年轻人亲眼看着身边人死去;巴勒斯坦人无法回到家乡,而在以色列留学的越南人、中国人,已经习惯了防空警报的声音。同时在欧美国家,支持巴勒斯坦的人和支持以色列的人互相攻击,指责对方为“反犹主义”、“殖民主义”。

不同种族、不同地区的人们都表达了在动荡中的担忧和恐惧。在我们联系到的来信者中,超过一半向我们提出匿名要求。有人害怕发表对以色列不利的言论,会给生活在以色列军事控制之下的家人惹来牢狱之灾,有人担心自己会被举报、封杀。

战争以各种各样的方式冲击普通人的生活。我们需要看见他们的处境,我们更需要和平。

Yoni Diller

亲历哈马斯对以色列音乐节的袭击

意大利裔美国人,长居以色列

我一直梦想着能够在很多人面前公开演讲,但是我没有想到我的梦想会以这种方式实现:我作为哈马斯雷姆音乐节屠杀的幸存者之一发声。包含我2个朋友在内的364位音乐节参与者被杀害了,包含我3位朋友在内的很多人被绑架了。

十月底的时候,我开始在电视台和美国高校(哈佛,耶鲁,普林斯顿,麻省理工,哥伦比亚大学,纽约大学)分享我的故事。我从来没有在三百人面前演讲过。近期来人们对我的关注让我感到惊讶,但这不是重要的部分。重要的是我发现在我经历了那样的恐怖之后,我找到了发声的勇气。我还在华盛顿DC跟参议员和国会议员分享了我的故事。我在努力为以色列军队筹款。我在美国的街边树立纪念牌,提醒人们记得那些被哈马斯绑架的以色列儿童。

10月7日,凌晨4:30,我和我的朋友Nadav Morag一起去参加雷姆音乐节。两个小时后,我们在舞池跳舞时,我看到还没亮的天空被火箭弹的橘色火焰点亮了。

最初,绝大部分音乐节参与者很淡定。我们也并不惊慌,哈马斯在过去也时不时朝以色列发射火箭弹。我们只是随着3000名音乐节粉丝向附近的避难所前进。很多人选择朝北方主路走,造成了一长串拥堵。我和朋友决定先往南走,最后再回到北边上主路。但是在我们开车撤退的过程中,我看到一个年轻的女生被困在了车里,她的膝盖被击中了,车上满是子弹孔和血。我才意识到这次袭击不同于往常,这是一次大规模的恐怖袭击。

我和朋友试图用衣服给她止血,但是我们不断听到西面传来枪击声。她在我们眼前死去了。这时候在她身边已经围了十几二十个人,我想越多人聚集越容易引起对方注意而受伤,只好跑到几米之外的草丛中寻求掩护。

枪声越来越强烈,子弹从我们头上飞过。我大喊着“大家快趴到地上!低下头!朝东走!朝远离音乐节的方向走!” 有的人在音乐节上喝醉了,一直没找到方向,不理解发生了什么。有些人决定原地躲藏。我和朋友还有另一些人一边躲避一边走,大概四小时多以后,我们终于到了距离最近的村庄Patish的边缘。天气很热,我们一夜没有喝水,没有进食,已经精疲力尽了。我们看到有人在等着我们,朝我们挥手,用希伯来语朝我们喊话。我们知道终于安全了。

能活下来是一种幸运。我后来跟别的幸存者聊天,得知一开始从北方主路走的人逃往的村庄很多都被哈马斯占领了,而决定原地等待躲藏的人也都被杀害了。

哈马斯在雷姆音乐节的恐怖袭击是一场悲剧,而面对这场悲剧,我觉得除了发声之外我别无选择。我必须为没有在这场袭击中活下来的人发声,为我被绑架的朋友发声,为他们正在哭泣的家人发声。

Dina

出生、成长于加沙地区

现居英国

冲突爆发后,我们家在加沙地带北部的两套房子被炸毁了。一套是我们计划搬进去的,一套是买来做投资。我们本要搬进去的房子里面有我爸爸的医学书,我和我妈妈的上百本小说,我的哈利波特全集。我们不会因为两栋房子被炸毁而从任何政府或机构得到补偿。

两年前我来到英国读书,我父母有外国护照,得以离开加沙。但我的两只猫,五岁的Tuma和两岁的Nusa,不被允许跨越边境。我爸爸把它们托付给了我表姐。现在我表姐带着猫住在我们加沙南部的房子里,她还收留了两家从加沙北边逃来的难民,他们的房子也被炸毁了。

加沙的学校现在成为了避难所,我的朋友们现在躲在学校里,收集以色列军方散发的轰炸预警传单,夜里烧来取暖。两天之前,我的一个住在加沙的朋友被以色列军方通知她所在区域将被轰炸,另外两个朋友所在的区域没有任何事先通知就被炸了。

他们告诉我,他们想念曾经的零食,巧克力、薯片。我的一个朋友说她哥哥有一包薯片,但是他怎么也舍不得拆开吃。另一个朋友在社交媒体上上传了一张瓶装水的照片,她写道“我终于找到可以喝的水了!”

被轰炸过的加沙(来自Unsplash 摄影Emad El Byed)

加沙很小,从一边到另一边的边境只需要一小时车程。我们没有地铁,没有公交,没有电影院,没有星巴克,没有麦当劳,没有Zara, 没有优衣库。我妈妈刚来加沙时问我爸爸,加沙为什么跟你给我的伊斯兰教的书中描述的穆斯林国家不一样?为什么这里这么脏,街上全是垃圾?

但是这里是我长大的地方。我们曾连续六年去一家位于加沙城的餐厅,餐厅老板是在意大利留学过的四个兄弟。他们最后都没能在意大利找到满意的工作,但是他们学会了如何做披萨。最开始他们只有街角的一个小房间,当我今年暑假回到加沙的时候,他们的餐厅已经有两层楼了。我们总会买上几盒当日厨师推荐的特别口味披萨,不等到家便在车上吃完了。他们家有我吃过的最特殊的披萨酱。

这次冲突爆发后,这家店被炸毁,他们四个兄弟都在冲突中丧生了。

我的一位小学老师也在一次轰炸中丧生了。我记得她很喜欢紫色,她总是知道如何让自己的衣服和头巾颜色相呼应,常常穿着一条深紫色的裙子搭配浅紫色的头巾。我记得她在教室里唱过歌。她对待每个同学都那么公平,从来不会优待教工子弟。她会给我们带吃的,有的时候是她自己做的零食。

小时候我总觉得跟身边的人格格不入。我妈妈是说俄语的乌克兰人,在上幼儿园之前我们家里只说俄语,不说阿拉伯语,只有我们家会庆祝新年、圣诞节、情人节。这次冲突爆发后,我却觉得我与巴勒斯坦、与加沙的联系更紧密了。也许是因为那片土地正在受难受苦,而我身在英国,只能眼睁睁地看着我曾经去过的一个个地方被毁。

这段时间,我最大的安慰是我和学校里同学的关系变得更紧密了。冲突爆发之后,我们都快被对亲人朋友的担心压垮了。晚上大家围成圈坐在一起到凌晨一点,当一个巴勒斯坦同学哭的时候,以色列同学会来拥抱他,当一个以色列同学哭的时候,巴勒斯坦同学也会来拥抱他。我们一起悲伤,试着开玩笑来冲淡这种情绪。我很爱在这里遇到的人们。

(12月6日,Dina在Instagram上写道:昨天,我的表哥、他的孩子们、别的兄弟姐妹的孩子们在一次对清真寺的轰炸中严重受伤了,请为他们祈祷。12月8日,Dina的诗歌老师也在轰炸中去世了。)

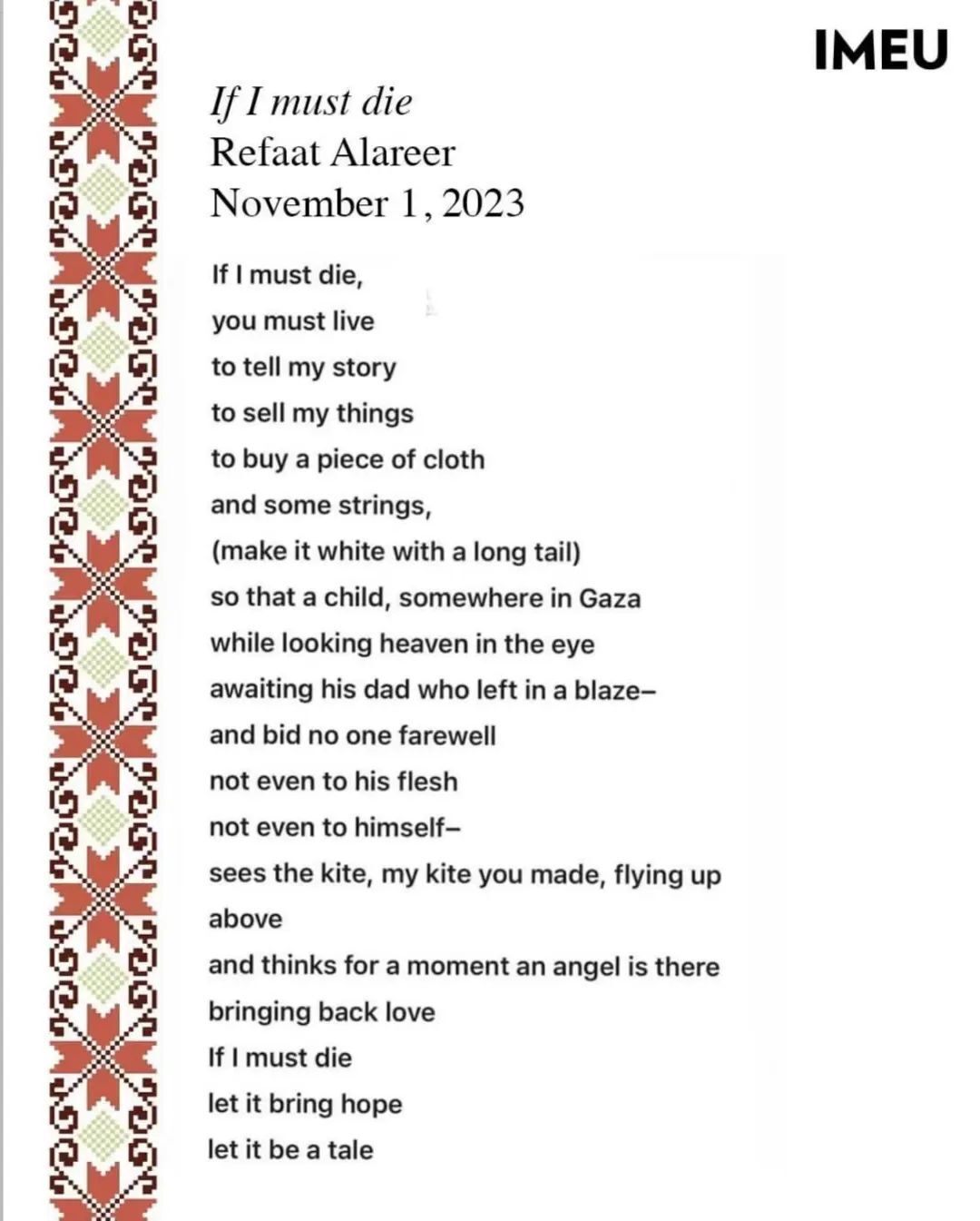

Dina的诗歌老师在冲突中写的最后一首诗,《If I must die》

Nora

巴勒斯坦人,现居约旦河西岸

(以色列控制的巴勒斯坦地区)

自从10月7日开始,我便无法离开我所在的小镇。西岸现在有500个左右以色列政府设立的检查点,如果想要到另一个城市就一定要经过检查点,被搜身,被检查手机。我的两个朋友在检查点被逮捕了。以色列的士兵在他们的手机里找到了象征巴勒斯坦的图标,以及他们加入的更新加沙和西岸新闻的电报群。一些在社交媒体上支持巴勒斯坦的学生也被捕了。

我现在在就读于Al Quds University (圣城大学),一座由巴勒斯坦阿拉伯人创办的位于西岸的大学。10月7日起我们就不再线下上课了,很多学生住在其他城市,他们不能冒着在检查点被捕的风险来上学。即使在10月7日之前,以色列的军队也往我的校园里投放过催泪弹,烧毁我们的树木。

我无法入睡,我无法去探望我的家人朋友,我只能在内心为他们祈祷。为他们发声意味着我也可能被逮捕。

Gavin

巴勒斯坦人

现居美国

我的家人住在约旦河西岸。每一天他们都生活在恐惧中,不知道接下来会发生什么。我知道他们比在加沙的人更幸运,至少他们没有每天被轰炸。现在去往西岸的边境已经封锁了,我不知道夏天的时候边境是否会重新开放,我能不能见到我的家人。

在美国发生了多起针对巴勒斯坦人和穆斯林的仇恨袭击后,我感觉世界上没有一个地方对于我们来说是安全的。我们逃离巴勒斯坦是为了寻找一个更安全的地方生活,然而现在我们生活在美国,依然被攻击,被歧视。

抱歉,如果我还想回到西岸的话,我就无法对你们说太多。你知道他们说以色列是个民主国家,但是如果我为巴勒斯坦发声的话,我也许就会被扔进监狱,或者不被允许回到西岸。

Lam

在以色列读书的越南人

冲突爆发后回到越南

本次冲突爆发之前,在特拉维夫上学跟在别的大城市上学并没有什么不同。这是一座充满活力和乐趣的城市。10月7号那天早晨,我在特拉维夫东边的一个城市Modiin,住在我男朋友家里。大概早晨10:40的时候我被一阵警报声吵醒了,我们马上躲到了他家附近的防空洞里,十分钟后才出来。最初我们以为这只是来自加沙的每年都会有的火箭弹袭击,但是后来我男朋友的妈妈告诉我,以色列的死亡人数已经达到100人。这是个令人恐惧的数字,我印象中以色列在赎罪日战争之后就从来没有过这么多的伤亡。

Lam男朋友的爸爸身披以色列国旗坐在阳台上

随后的一周,我一次都没有离开我男朋友的家。Modiin没有被太多哈马斯的火箭弹攻击,但大家害怕城市里会有流窜的哈马斯恐怖分子。每座城市的入口都部署了安保力量,人们的神经都紧绷到了极点。一周后我需要回到学校取一些东西。当我坐在前往特拉维夫的大巴上时,我真实地为自己的生命安全感到担忧,我不知道城市里会不会有恐怖分子、自杀式炸弹袭击,和更多的火箭弹。

以色列人很快团结了起来。冲突爆发的两天后,大家开始组织捐款,帮助在哈马斯袭击中受到影响的家庭。人们做志愿者,给预备役军人准备食物。以色列针对全体18岁以上的犹太人、德鲁兹派人士、切尔克斯人实现强行兵役制度,被应征入伍的男性一般情况下要服役两年八个月,女性要服役两年。所有退役公民在40岁之前仍然有资格重新被征召入伍。在这次冲突爆发后,有三十万预备役军人被征召回去服役。

10月7号之后,我走在街上,有种怪异的不真实感。好像所有人都在努力维持一种装出来的平静,即使大家都知道我们正在经历一场危机。你可以从人们的脸上看出他们内心的紧张和焦虑。我的以色列朋友们在Instagram上不断发帖寻找他们失踪的朋友。我的一个朋友的朋友在10月7号参加雷姆音乐节的时候被哈马斯杀害了。

10月22号,我离开了以色列,回到越南。我的生活节奏一团糟。我不断地在手机上看以色列的新闻,跟现在在军队中、尤其被部署在加沙的军队中的朋友联系,确保他们还安全。每天早晨我醒来的第一件事是查看我朋友的名字有没有出现在丧生士兵的名单中。我感到很无助。我也为在加沙丧生的无辜生命而心碎。

人们在街上纪念在哈马斯袭击中丧生的人

夸克

在以色列读书的中国人

10月7日,我被一阵尖锐的闹铃声惊醒。睡梦中我以为不过是叫醒闹钟,但几秒之后我意识到是火箭弹要来了。五六波火箭弹一波未平一波又起地来了,持续了二三十分钟。我躲到了学校宿舍楼每层都配备的安全屋,听到火箭弹被以色列铁穹防御系统拦截爆炸的声音。

安全屋是一间普通的公寓,宿舍楼里每层都有,一般在整栋楼的中间位置,日常也有租户住在里边,租金会低一些。不同的是房间的门窗是铁板做的,墙体是加固的。警报响起的时候大家都会躲进去,里面大概可以容纳一层的人。

当时,屋子里别的学生都比较淡定,应该之前都有过躲到安全屋的经历。偶尔有一两个略显紧张的人也会被大家安慰“不会有事的”。

后来一段时间,我每天要在安全屋里躲三到六波火箭弹,生活变成了在实验室和宿舍的两点一线。我不敢在户外逗留过久,火箭弹袭击的时候如果你在开阔的地方找不到掩体,会有危险。之前新闻上说有人因为没能躲进安全屋而被炸死了。

冲突刚开始的两周我晚上会有些失眠,半夜醒来会马上打开手机看最新的战况。不过后来我发现晚上10点到早上10点之间一般不会有火箭弹袭击,也就继续正常睡觉了。

我工作的实验室里的同事都是以色列人。哈马斯袭击以色列后,他们都很愤怒,说哈马斯不是人,是恶魔,应该下地狱。他们认为加沙平民也不是无辜的,如果他们选择支持哈马斯就该懂得代价是什么。他们像现任以色列总理本雅明·内塔尼亚胡喊得口号一样,说愿意付出较大的代价“彻底消灭哈马斯”。

而我接触到的巴勒斯坦人(小商贩,司机,民宿老板等)大都没有什么政治见解,他们对以色列的指责主要集中在以色列修建边境墙限制了他们进出以色列的自由,不能自由地去耶路撒冷。

我很怀念以前岁月静好的日子。我曾经每个月会跟中国留学生朋友聚餐一次,每个周末也会到处逛逛。我很喜欢去学校附近的雅孔公园,如果想去海边看看落日的话也只需要步行半小时。我现在在波士顿参加一个学术会议,一个月之后如果局势没有进一步恶化,我计划回到以色列完成我的学业。

汉斯

在以色列读书的中国人

冲突爆发后无法回学校读书

在特拉维夫大学读大一的一年,火箭弹是我生活中的一部分。五月份的一个下午,我正坐在宿舍里,突然听到远处响起爆炸的声音,随后听到南边拉响了防空警报。我跟室友说要不要去防空洞躲一躲,他说不用,防空警报是在比较远的地方拉响的,还没到我们区,不用跑。一些跑防空洞更有经验的同学曾开玩笑地说过“警报响起后我们就去防空洞里躲十分钟左右,出来后买杯咖啡,该干啥干啥。”那个防空洞被我们用成了储藏室,有时候搬宿舍的时候东西带不走又舍不得扔,就会放在防空洞里等后面有需要的人拿走。

从10月23号算起,我已经在国内上了一个多月的网课了。我们在课上并不会花时间讨论正在发生的冲突,只有一次,网课因为防空警报而暂停了十几分钟。回国后我有次和妈妈的同事吃饭,对方问我,“是不是以色列人都很野蛮啊?”我说,“以色列人野蛮不野蛮我不知道,我只知道那边打起来,我这边就要上网课了。”

很多人其实可能一辈子也不会去以色列,以色列人这个概念对他们来说是抽象的。而我对来说以色列人是具体的人,他们是我的邻居,我的社团的社长,我的老师。可能对一个抽象的群体打上一个笼统的标签很容易,但如果面对的是一个个具体的人的话那就要复杂得多了。

我也希望理解巴勒斯坦人的处境。读书期间,我曾参加过一个活动,去参观巴勒斯坦人居住的约旦河西岸地区。在一座名为希伯伦的巴勒斯坦的老城,我看到原本繁华的市中心因为人们随着频繁的冲突离去,变成一条空荡荡的街。在以色列军方的管制下,这条街是不允许巴勒斯坦人走的。我们这些外国人都可以走,但是巴勒斯坦人不可以。

希伯伦城空荡的街道

周丹

在美国工作的中国人

我现在居住在纽黑文。两年前,俄罗斯对乌克兰宣战时,大家都是毫无疑问地站在了乌克兰一方,但是这次,我身边的人对于巴以冲突的政治立场是前所未有的分裂。

在哈佛,我看到支持巴勒斯坦的学生组织在声明中说“制造种族隔离的政权是唯一该被指责的对象。在过去的二十年来,数百万在加沙的巴勒斯坦人民被迫生活在露天监狱中。”几天后,他们的脸和名字出现在了一辆环绕在哈佛广场的车背后的数字广告牌,标题上写着“哈佛的主要反犹太主义者”。 同时,参加支持巴勒斯坦游行的学生,有些被已经宣布录用的律所、华尔街机构撤回了offer, 甚至有人说要以声援恐怖主义行动为原因来追究这些学生的刑事责任。

耶鲁校园公告栏的海报:“这是你的耶鲁,那是你投下的炸弹。在过去的48天,每小时就有15个巴勒斯坦人在空袭中丧生。通过投资军火制造,耶鲁在通过暴力获利。告诉耶鲁:现在开始停止!”

我认识的一个就读于美国某专业排名前十的中国学生,因为在微信和推特上声援巴勒斯坦而被认为有反犹倾向,举报到了校方。不过我前几天爬山的时候还遇到了这个人及其爱人带着孩子,没有被学校开除。我想这个人的基本权利言论自由还是得到了保障的,美国的民主就是这样会有些混乱的嘛。

Olivia

美国人

我现在就读于哈佛大学本科二年级。

10月末11月初,我第一次参加了纪念在本次冲突中丧生的加沙人民的静坐示威。哈佛有一个巴勒斯坦支持协会 (Harvard Palestinie Solidarity Committee, 简称Harvard PSC) ,他们组织大家占领了学校人流量最大的科学中心广场。

那天大概四五十人参与了活动。我和大部分参与者都选择戴口罩来保护自己身份不被泄露。在静坐示威的过程中,有人时不时冲我们喊“你们什么都不懂!” (“You guys don’t know anything”)或“你们这一群懦夫!” (“You guys are all cowards!”)

11月26号,三个在美学习的巴勒斯坦学生被街上一名48岁的白人男子开枪袭击。他们当时戴着keffiyeh(巴勒斯坦传统围巾),用英语和阿拉伯语聊着天。其中一个叫做Hisham Awartani的学生被击中了脊椎,将需要长期看护。三天后,Harvard PSC为他们组织了一场守夜抗议。

在高中的时候,我从一些人权组织和新闻上了解到以色列对巴勒斯坦实行的种族隔离政策,流亡中的巴勒斯坦难民不被允许回到他们的家园。守夜那天晚上我们再次谈起我们面临的抗争不止存在于巴勒斯坦,它也存在于美国,存在于哈佛的校园里。哈佛是一个如此有影响力的地方,我们在这里有责任去发声。在活动的最后,我们读了巴勒斯坦诗人Mosab Abu Toha的诗《我的祖父和故乡》(My Grandpa and Home)。

i

我祖父过去常用手指数着回家的日子

然后他用石头计数

不够用

他用云、鸟、人来计数

离别竟然如此之久

直到他去世整整三十六年

而对我们来说,已经过去七十多年了

我的爷爷失去了记忆

他忘记了数字和人

他忘记了家

ii

我希望我能和你在一起,爷爷

我会教会自己写给你的诗

成卷的诗歌,为你绘制我们的家

我会用土为你缝制

一件服装装饰着植物

和你种过的树木

我会为你制作

橙子的香水

以及来自天空欢乐的泪水的肥皂

想不到还有什么比这更纯净的了

iii

我每天去墓地

寻找你的坟但徒劳无功

他们确定埋葬了你吗

还是你变成了一棵树

或者你和一只鸟一起飞向了无处

iv

我把你的照片放在一个陶罐里

每个周一和周四日落时给它浇水

有人告诉我你过去常在那些日子里禁食

在斋月里我每天给它浇水

三十天

或更少或更多

v

我们的家要有多大

我可以继续写诗直到你满意

如果你愿意,我可以吞并一个或两个邻近的星球

vi

为了这个家,我不会划定边界

不加标点符号 |