【文/观察者网专栏作者 李泉】

自从美国政客网站在5月2日独家曝光了美国最高法院准备推翻堕胎权的判决意见草稿之后,美国媒体瞬间炸锅,最高法院门外也出现了保卫堕胎权的抗议人群,大有山雨欲来风满楼之势。关于美国民主、共和两党准备如何利用这个判决来动员其支持者打选战,还有相关的法律讨论,国内很多媒体包括自媒体都已经做了基本介绍,本文不再赘述,只就美国基本的政治运行逻辑再做一点补充。

出于解决现实政治矛盾的需要,美国的建国者们阴差阳错地将联邦最高法院推到了一个在政治体制中比较核心和突出的位置。在其后至今的发展中,高院正反两方面的经验和教训都积累了很多。正所谓“成也萧何,败也萧何”,依据目前美国政治生态的发展趋势,高院正日益成为其整个政治架构的“阿克琉斯之踵”。不过就堕胎权这个案子本身而言,即使最高法院在六月底决定最终将其推翻,从美国“文化内战”的角度来看会是一件极具冲击力的大事;但从美国整体政治来看,短期内至多也就是茶杯里的风暴,暂时不会产生动摇性的影响。

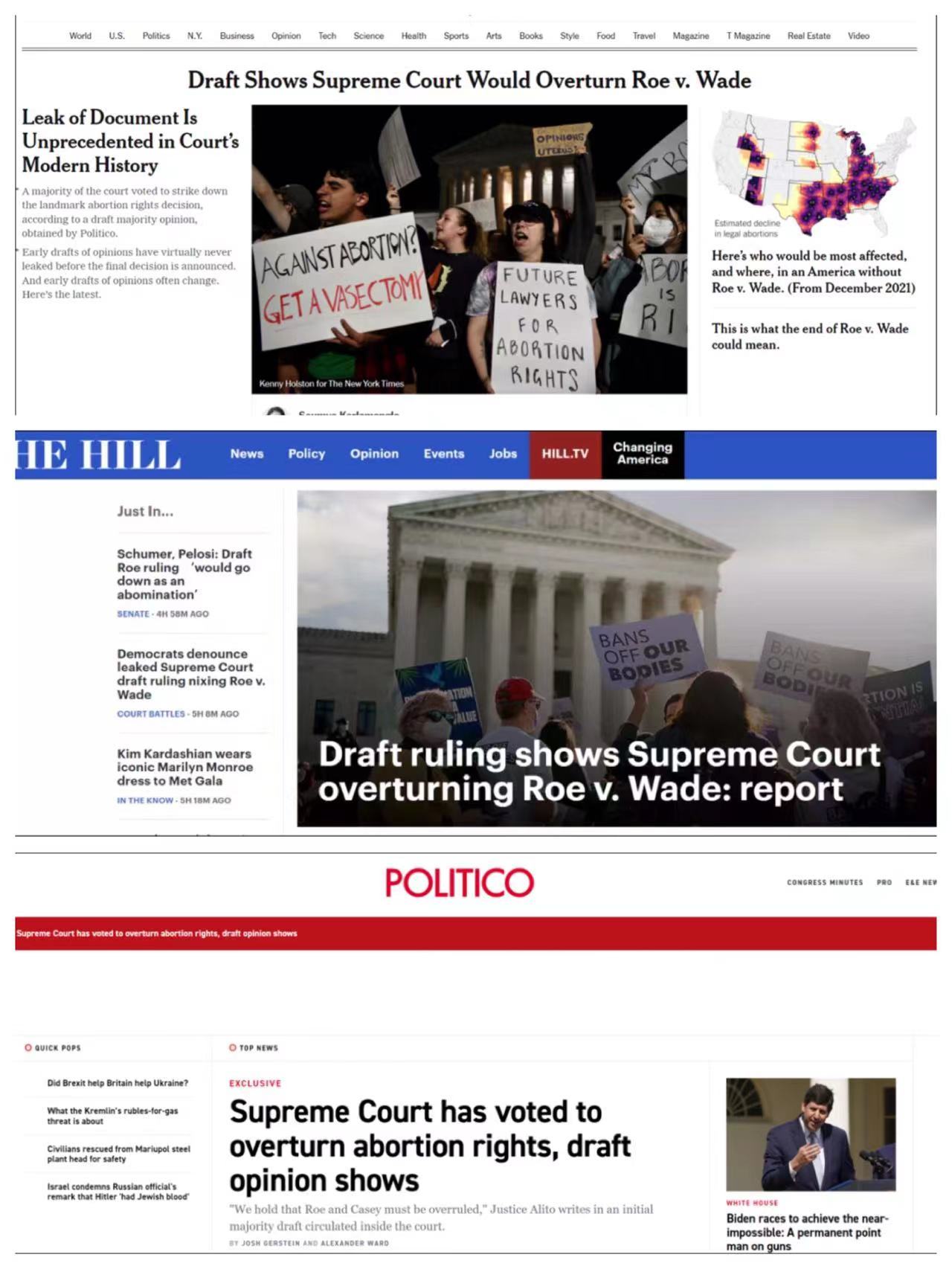

《纽约时报》、《国会山报》、美国政治新闻网的相关报道

“文化战争”一词于1991年由社会学家亨特(James D. Hunter)提出之后,很快就被共和党政客借用。曾任尼克松助手的布坎南在1992年的共和党代表大会上,就宣称文化战争事关塑造美国心灵的主导权。随后,1960年代甚至更早以来围绕堕胎、移民、同性恋,种族,学校中的圣经教育等社会和宗教议题的争论就成为了经久不衰的选战议题。

托克维尔早在十九世纪就观察到美国政治操作业已形成的一个习惯,就是几乎一切无法解决的政治问题都将最后转化成法律问题。美国政治司法化之后,一个自然而言的结果就是在其重大历史节点关头总能闪现联邦最高法院的身影。有国内学者对这一点很推崇,但实际上在美国国内,围绕“司法审查”和高院定位的争议从来就没中断过,并没有定论。

按照美国学者格里芬(Stephen M. Griffin)的总结,美国政治司法化之所以可行,关键在于将美国的宪法(Constitution)变成了行宪之法(constitutional law),使得法官们可以用解释普通法的方式来解释宪法文本。但问题是,在实践中,运用普通法的解释方法并不能从每一个宪法条款中轻易得出可以为审判所用的法律原则。以第十四修正案为例,其第一款中规定“不经正当程序,不得剥夺任何人的生命、自由或财产”。但哪些“自由”是受宪法保护的自由,哪些不是,依据什么来判断,直到今天美国法官们还在不断斟酌。这次引起争议的“堕胎权”就出自1973年法官们对这一条款的创造性解释,而这又是今天的保守派法官所攻击和想要推翻的。

九名大法官翻手为云,覆手为雨之间,虽然能够针对特定的尖锐矛盾,根据实际情况做出调适,但同时也能催生出美国式的宪政危机。宪法作为美国的根本法,决定了美国政治的基本架构;但变成行宪之法之后,当宪法被用来像普通法那样去调整美国政治运行的过程时,由于宪法文本本身的模糊性和有限性,直接后果就是不同的法官在不同的时期能够做出完全相反的解释。

对行宪之法的运用不仅随着最高法院法官人选的变化而变化,也同时受到美国政治发展的影响。1803年马歇尔在确立司法审查权时,曾假设政治与法律可以简单地被加以分割。但按照格里芬的总结,宪法司法化之后的美国宪政主义(American constitutionalism)的一个根本特征却是政治与法律的混同(a mixture of law and politics)。政治司法化变成了司法政治化。

由此引出的悖论在于,将宪法转变为行宪之法固然可使宪法文本的一部分在日常政治生活中发挥协调与规制的作用,但行宪过程却因为各方政治势力的博弈而推高了不确定性。

最高法院自身的政治色彩也不可避免地日益超越其法律外衣。不仅对法院自身的权威造成侵蚀,还为可能的宪政危机埋下了导火索。美国历史上和最高法院历史上最著名的例子就是在1857年的“斯科特案”中,判定依据宪法文本和制宪者们的原意,黑人奴隶没有成为美国公民的资格。这不仅没能通过司法手段来解决当时最尖锐的蓄奴与废奴之争,反而加速了美国内战的到来。

因此顺着格里芬的逻辑和高院历史进一步演绎,就可以发现,美国对其宪法文本一身二用的结果,会因为各方政治力量的撕扯,导致宪法文本的再解释不断地在根本法与行宪之法这两极之间摇摆和震荡。在这样一个不停震荡的动态过程中,高院法官们的错误判断就可能为宪政危机创造出空间。

美国到目前为止的整个宪法政治史就有如在布满了二元陷阱的雷区中蹒跚而行。当政治震荡接近或超出当下的政治生态所能包容的极限,不仅最高法院会从神坛跌落,美国整体也会进入一个宪政危机时刻。

利用以上这个框架来理解这次的高院判决书泄密事件,笔者之所以认为暂时不过是茶杯里的风暴,首先就在于,美国民众关于堕胎权的立场分野从1970年代到现在已经相对固化,对立的政治板块已经形成,不会因为高院的这个判决而发生根本性的位移或者重组,对社会面的冲击也就相对有限,甚至比不上前年的“黑人命也是命”运动。其次,堕胎问题不涉及美国根本性的政治经济安排,和当年助推内战的“斯科特”案所涉及的奴隶制存废不可同日而语,因此也就产生不了根本性的冲击。

但这并不意味着从政治分析的角度就可以忽视这次泄密事件。高院历史上虽然出现过提前泄漏判决结果的情况,但判决书主笔法官的意见草案被完完整整地泄露给媒体却是美国历史上头一遭。其冲击首先在于破坏了法院内部两派大法官之间残存的非正式规范和默契。

从成立以来,高院对判决的讨论都是采取闭门会议方式,除了各位大法官,没有其他任何人在场。当初确立堕胎权一案的主笔法官布莱克门大法官有在讨论现场记笔记的习惯,但这些后来成为学者们研究富矿的笔记也是在他去世五年后的2004年才得以公开。

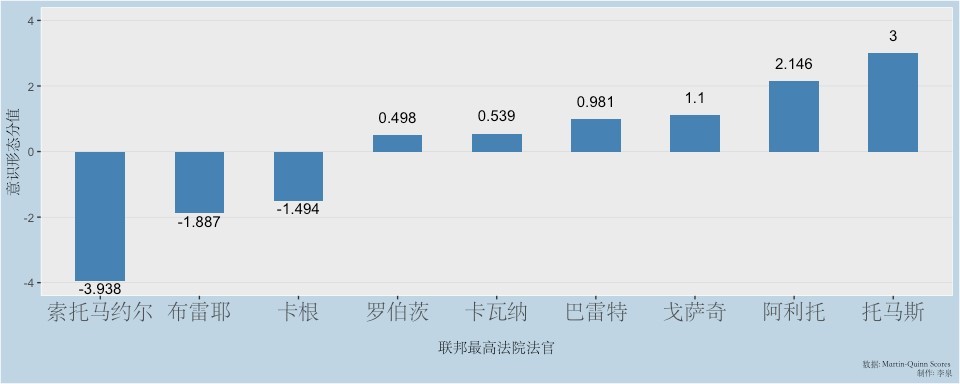

高院分配一个判决的主笔法官的原则是,如果首席大法官处于多数派一边,就由首席大法官指定;如果首席大法官处于少数派一边,就由多数派中资历最老的法官来指派。下图是美国政治学界对大法官意识形态倾向的最新测量值。负分越高,自由派倾向越强,反之,正分越高,则保守派的倾向越强。

从图中可以看出,虽然保守派法官占了六席,但首席大法官罗伯茨和新进法官卡瓦纳都相对温和。目前最保守的法官是任职已经超过30年的黑人大法官托马斯。

从这次泄露出的情况看,首席大法官并不在投票支持废除堕胎权的五名法官当中,那么指派主笔法官的职责就落在了资历最老的托马斯身上。一般而言,对于堕胎权这样争议度极高的议题,为了维护法官之间的团结,都会尽量选择相对温和的法官,避免过度刺激少数派。但托马斯这次偏偏选了意识形态保守度仅次于他的阿利托。

从阿利托的判决书草稿来看,用词非常尖锐,不仅完全推翻了前代法官的逻辑,也没有顾及少数派的感受,几乎是率性而为。如果该草稿不被曝光,经过修改软化之后再定稿,双方的矛盾就仍然还有回还的余地。曝光之后,就算阿利托想退后,在保守派势力眼里也会失分。自由派那边面对如此尖锐的草稿,如果最终的少数派意见不能够强势回应,在自由派势力那里也无法交待。无形之中,无论曝光人的最初动机是什么,都在客观上助推了两派法官的矛盾。

由此发展下去,如果涉及到在今后进一步侵蚀最高法院法官们所一直遵循的非正式政治规范,也就是没有以书面形式规定但依然具有约束力的行为规则,那就会开启更具冲击力和破坏力的影响。2016年特朗普上台之后,相较于他各种不靠谱的政策,美国主流精英们更担心的其实是他对美国政治中非正式规范的冲击。比如他违背惯例,没有将自己的资产转入第三方信托而是交给了自己的儿子打理,比如他打破了不得在林肯纪念堂进行党派竞选活动的默契而将自己的政治活动安排在了林肯纪念堂。

相较于正式书面规则,非正式规则对制度的支撑和维护往往更加关键。如果最高法院像特朗普那样不断突破自身的非正式规范,那么美国这种政治司法化,司法政治化的闭环游戏就将难以为继。非正式规范被侵蚀得越多,留给法官们的容错空间就越小,错误判决的冲击力也就会越大。这恐怕才是这次判决泄漏所带来的真正变化。最终是否会演变成美国式的“礼崩乐坏”,恐怕也就不是法官们所能控制的了。 |